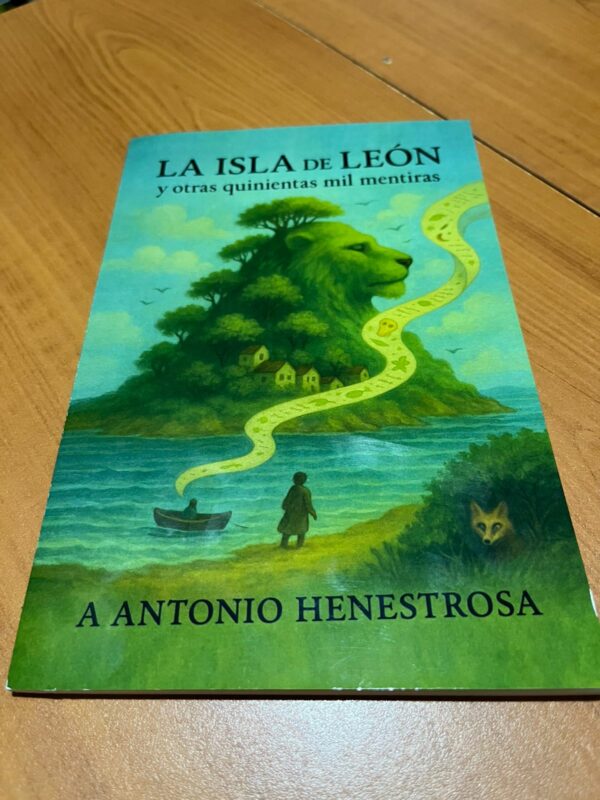

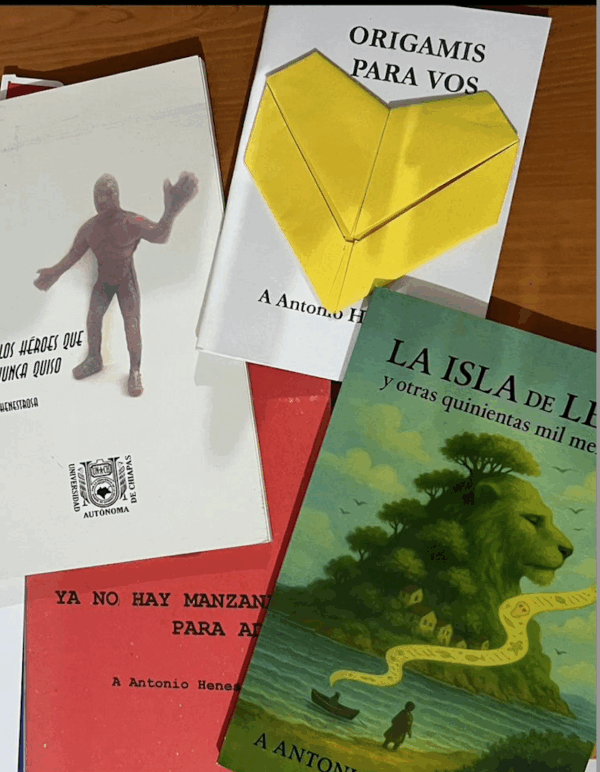

La isla de león y otras quinientas mil mentiras, de Antonio Henestrosa: una lectura desde la filosofía de las concepciones del mundo (o cosmovisiones)

Wilhelm Dilthey, filósofo alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, en la página 96, del tomo VIII de sus Obras Completas, editadas por el Fondo de Cultura Económica, y que lleva por título Teoría de la concepción del mundo, dice: “El enigma de la existencia nos mira en todas las épocas con el mismo rostro misterioso, percibimos bien sus rasgos pero quisiéramos adivinar el alma que tras ellos se oculta. En este enigma se encuentran siempre radicalmente entrelazados el misterio de qué sea este mundo y la cuestión de qué es lo que yo tengo que hacer en él, para qué estoy en él, cuál ha de ser mi fin. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué será de mí? Esta es, de todas las cuestiones la más universal y la que más importa. La respuesta a esta pregunta le buscan en común el genio poético, el profeta y el pensador”. Las respuestas que elaboran el poeta, el profeta y el pensador se llaman “concepciones del mundo”, de las cuales hay tres: la poética o artística, la religiosa y la filosófica, correspondientemente. Dice Dilthey en las páginas 123 y 124 del mismo libro: “En la religión las cosas y los hombres cobran su significado por la creencia de una energía suprasensible en ellas. El significado de la obra de arte reside en que algo singular, dado en los sentidos, es destacado del nexo de las interacciones y convertido en expresión ideal de las «tramas vitales» que nos hablan y de la forma, de la simetría y de la proporción, del enlace melódico y del ritmo, del curso psíquico y de los sucesos (…) entre las artes, la poesía guarda una relación especial con la concepción del mundo. Porque el medio con el cual opera, el lenguaje, le permite la expresión lírica y la representación épica o dramática de todo lo que puede ser visto, oído, vivido”.

La isla de León y otras quinientas mil mentiras, de Antonio Henestrosa, no es una obra religiosa y mucho menos filosófica; es, en efecto, distinta a las anteriores; es una obra literaria, una obra artística. Pero, se asemeja a ellas en los términos que responde a las grandes preguntas: ¿qué es este mundo? ¿qué tengo que hacer aquí? Y se distingue con las otras por el tipo de discurso, por el tipo de lenguaje. Aquí no hay un discurso argumentativo y abstracto; son, más bien, expresiones líricas, épicas y dramáticas “de todo lo que puede ser visto, oído, vivido”.

En uno de los 23 relatos, se habla de la formación de una parte de la madre sierra del sur, a partir de que Tincho escarbó un pozo profundo hasta el otro lado de la tierra, motivado por su otro yo que le habló en sueños. En otro, un hombre que habitaba en el cielo, un hombre grande, fuerte y ambicioso, motivado por lo que le contó otro hombre que vivió con los primeros habitantes, bajó a buscar un tesoro a orillas del mar y al escarbar creó “las lagunas del mar muerto que es donde ahora los ikots y los binizza pescan alimentos para sus hijos” (p, 12). En otro, relata cómo otro hombre al llorar porque no pudo dejar a su mujer, “las lágrimas corrían colina abajo y poco a poco se fue convirtiendo en un majestuoso río”, del que “ahora dicen que ese río es el Ostuta que camina incansablemente desde la sierra hasta el mar” (p, 13).

Después de los relatos fundacionales de la materia y la naturaleza, es decir, la sierra o las montañas, las lagunas y el río, el relato de los seres vivos. Se trata, efectivamente, de una forastera que encontró a los primeros habitantes, justo cuando estaban pensando regresar a las montañas. “… entonces la mujer fue hasta la fogata, tomó las cenizas que se había acumulado entres sus manos, metió una al río e inmediatamente cientos de peces comenzaron a nadar a contracorriente, luego levantó la mano y dejó que el viento hiciera volar a cientos de aves que trinaron sobre los árboles de la planicie; después tomó pedazos de ramas que aún estaban encendidos y uno a uno los fue depositando nuevamente sobre la tierra, así vieron correr a venadillos, armadillos, iguanas, jabalíes, linces, conejos, tigrillos y tortugas” (p, 15). Finalmente, la forastera puso semillas de diversos frutas, verduras y legumbres y, de pronto, desapareció.

Más adelante, hay al menos dos relatos que abordan algunos fenómenos naturales como el de las lluvias o los eclipses. Con respecto al primero, se habla de Tolentino o Janitzio, como era conocido, un extravagante que fue llamado por el gobierno para apaciguar el temporal de 1980. Después de eso, pasó a ser parte del folckore: “«me rento para hacer llover» vociferaba en las esquinas más concurridas” (p, 47). De un momento a otro, Janitzio desapareció y también dejó de llover. “A punto de mudar el pueblo hacía la serranía, una mujer se apersonó ante la autoridad municipal, llevaba un niño en sus brazos, la mujer contó que era hijo de Janitzio, que cuando sonreía, una nubecita blanca se posaba sobre su cabeza y se mojaba su cabello con agua”. Entonces, lo bautizaron y “después de mucho tiempo, llovió durante varios días” (p, 48).

El otro relato, en donde se aborda una explicación fantástica de los eclipses, es sobre Casildo, personaje, como todos los de los otros relatos, de Bon santo, aun que éste se caracterizaba por su capacidad analítica, su sentido crítico y sus bromas pesadas. “Señoras y señores, hoy tengo la amabilidad de anunciarles que he comprado la luna, y que todo lo que les he preguntado es porque a veces se me olvida encenderla y apagarla (…) les informo que, a partir de la próxima semana, cobraré por el uso de la luna, si el pueblo se niega a pagar, me veré en la necesidad de apagarla por un momento, ya están avisados” (p, 40). La gente del pueblo, no pagó. Y llegó el día en que empezó a oscurecerse y todo quedó en penumbras. Luego, la gente del pueblo intentó lincharlo, sin conseguirlo. El narrador del relato, al final, enfatiza que no está mintiendo y se dice que Casildo se fue a vivir a la luna.

En síntesis, los relatos restantes se abordan otros temas que pueden ser leídos desde las problemáticas filosóficas. En este sentido, se puede hablar del sueño o la imaginación como recurso para abordar la abundancia maldecida, los sueños, las distintas vidas de un personaje, el destino, la muerte…

Termino. Antonio Henestrosa, además de este texto de relatos, también ha publicado poesía; o, mejor dicho, primordialmente poesía. Y para esto, quiero traer a cuenta unas palabra de Octavio Paz, en su libro La otra voz. Poesía y fin de siglo, en la que nos refiere las relaciones entre la poesía, el cuento y el canto. Dice: “Reducido a su forma más simple y esencial, el poema es una canción. El canto no es discurso ni explicación (…) Pero para cantar la cólera de Aquiles y sus consecuencias, Homero debe contar sus hazañas y las de otros aqueos y troyanos. El canto se vuelve cuento y, a su vez, el cuento se vuelve canto. En su forma más inmediata, el cuento es el relato de un suceso o una historia” (p, 12 y 13) o algunas historias, como las de Bon santo, en La isla de león y otras quinientas mil mentiras.

No comments yet.