Carrancismo, socialismo y feminismo. A cien años del sufragio en Chiapas. La inclusión efímera

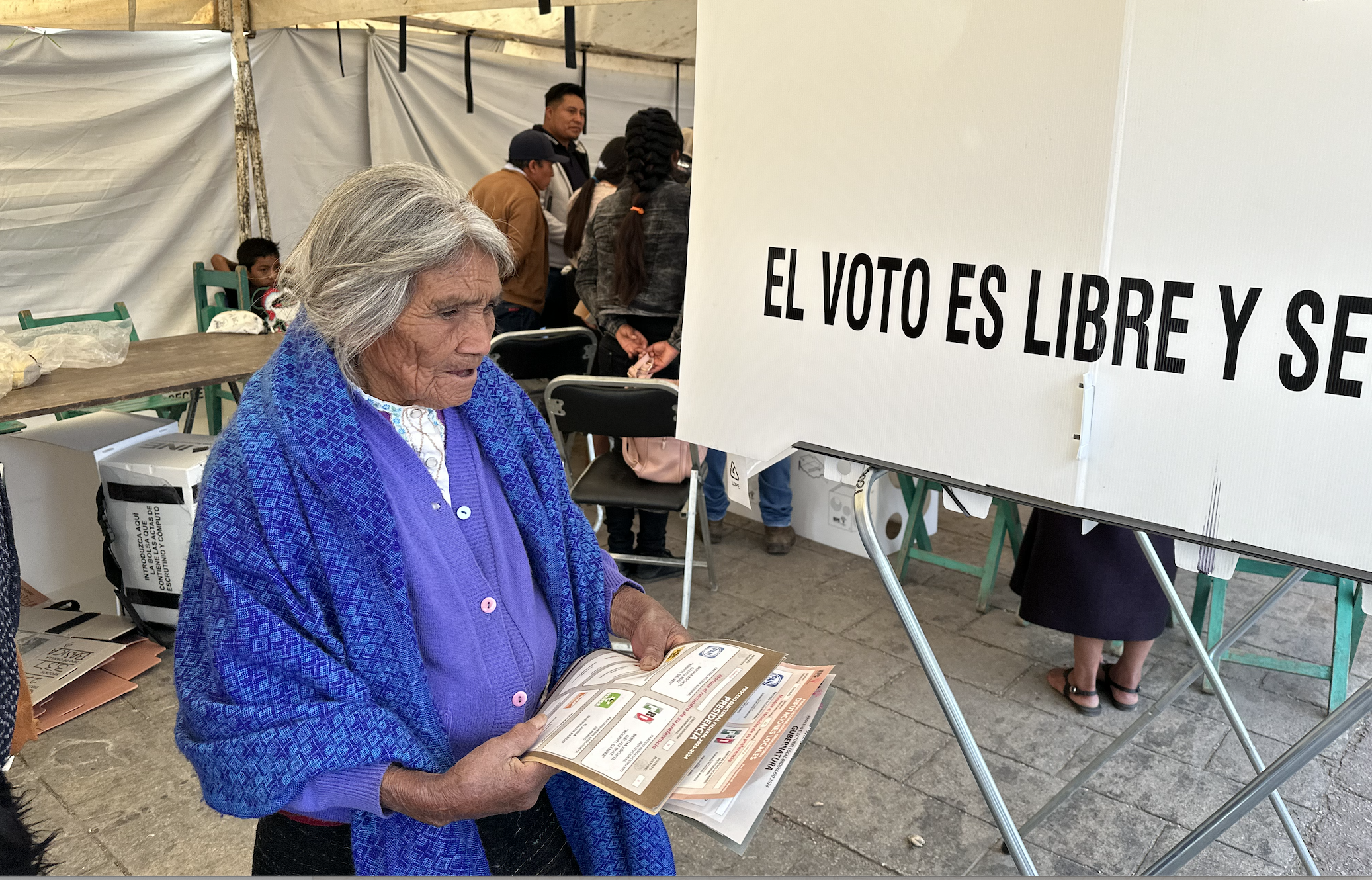

Elecciones 2024. Foto: Ángeles Mariscal

El avance del sufragio femenino y su ejercicio en México no se fue resultado de una reforma en el ámbito nacional, sino por el contrario, se gestó en espacios regionales que funcionaron como “laboratorios de la revolución” (Cano, 2014)[i], en la segunda década del siglo XX, en los estados de Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, en un clima de inestabilidad política, bajo el liderazgo de gobernadores carrancistas; algunos de ellos desde proyectos socialistas. Estos procesos fueron impulsados por el liderazgo de mujeres revolucionarias que articularon demandas feministas con agendas de justicia social. Sin embargo, el carácter experimental de estos reconocimientos, al no estar garantizados por una norma nacional, y dependiente de liderazgos personales, nacieron frágiles. De lo que resultó que, en la mayoría de estos estados el derecho al sufragio reconocido perdió vigencia, cuando los gobernadores renunciaron o fueron asesinados. Estas experiencias reflejan tensiones entre la modernidad prometida por el discurso revolucionario y las estructuras patriarcales que persistían, negando el nuevo lugar que las mujeres demandaban a la nación.

Aún con estas limitaciones, el carrancismo significó una apertura que permitió que mujeres accedieran a la esfera pública, crearan redes y posicionaran sus demandas en la agenda nacional. La Constitución de 1917 incorporó derechos sociales desde donde se impulsó el sufragio femenino, a través de alianzas con los actores políticos de la Revolución. El carrancismo no transformó la estructura patriarcal, pero si abrió grietas que las activistas aprovecharon para sembrar las bases del debate sobre la ciudadanía femenina, que culminaría décadas después con el reconocimiento del voto en 1953.

La relevancia de Hermila Galindo: constitucionalismo y feminismo.

El feminismo carrancista articulado por Hermila Galindo, se inscribe en la lógica de la modernidad constitucionalista que Venustiano Carranza buscaba consolidar tras la fase armada de la Revolución. Como señala Tuñón Pablos y Martínez Ortega (2017)[ii], la propuesta político-feminista de Galindo no fue marginal, sino estratégica: vinculó la restauración del orden constitucional con la emancipación femenina, posicionando el sufragio como condición para la ciudadanía plena.

Desde el semanario La Mujer Moderna y sus ponencias en los Congresos Feministas de Yucatán (1916), Galindo defendió la educación laica y la autonomía sexual, tensionando los límites del discurso liberal que, aunque proclamaba igualdad jurídica, mantenía intactas las jerarquías patriarcales. Este feminismo constitucionalista no solo buscaba derechos individuales, sino que se presentó como parte del proyecto del Estado moderno, donde la inclusión de las mujeres legitimaba la transición hacia la pacificación y la institucionalización del poder. Así, el carrancismo utilizó la agenda feminista como recurso político, mientras que Galindo la resignificó como plataforma para disputar espacios en la esfera pública.

Los años veinte del siglo pasado en México, marcaron un momento de inflexión en el avance de los derechos de la ciudadanía política de las mujeres. El periodo histórico coincide con la transición de la fase armada de los años revolucionarios hacia la pacificación del país, creando para ello una nueva constitución, que culminó con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Proceso conducido por el liderazgo del General Venustiano Carranza.

El Ejercito Constitucionalista se integraba con poderosos jefes militares que, luego, algunos de ellos, fueron gobernadores. En este periodo se realizaron reformas pioneras en cuatro estados del país que reconocieron el derecho al voto femenino, anticipándose varias décadas a la reforma federal de 1953. De manera significativa, tres de ellos se localizaban en el sur-sureste mexicano: Yucatán, Tabasco y Chiapas. Además, otra reforma se realizó en el estado de San Luis Potosí. Los gobernadores compartían la característica de estar alineados con el carrancismo.

En medio de confrontaciones entre las facciones revolucionarias que lideraban Francisco Villa, Emiliano Zapata; Venustiano Carranza asumió el cargo del poder ejecutivo en agosto de 1914, por la vía de facto, e instaló su capital provisional en Veracruz, desde donde despachaba. Mediante alianzas buscaba dar legitimidad a su gobierno, así como extender su área de influencia, al instaurar gubernaturas tal y como lo hizo en Chiapas, con el General Jesús Agustín Castro, nombrándolo gobernador provisional.

Al integrar su equipo de gobierno nombró a Hermila Galindo como su secretaria particular, al mismo tiempo que la comisionó para expandir el carrancismo a nivel nacional. En las filas revolucionarias habían participado miles de mujeres campesinas, y algunas profesionales, como enfermeras y maestras. Hermila tenía interés en convocarlas a sumarse al carrancismo. A ellas les ofrecía la restauración del orden constitucional, así como la construcción de un Estado moderno.

Dentro de la noción de modernidad que propagaba el carrancismo cabían las mujeres; así lo conceptualizaba Hermila. Como vocera de Carranza actuó como enlace con los gobernadores, articulando los principios del constitucionalismo y el feminismo, instándolos a favorecer el reconocimiento de sus derechos. Para ello, fundó y dirigió el semanario “La Mujer Moderna”, desde donde propagó y abogó por los derechos de las mujeres; de forma señalada el derecho al sufragio (Valles, 2015)[iii].

En este contexto, el General Salvador Alvarado gobernador de Yucatán, adherido al constitucionalismo, convocó a dos congresos feministas en 1916. Hermila Galindo fue una figura central. Participó en los congresos. No lo hizo de forma presencial, sino enviando sendas ponencias; así como personeros para diseminar el ideario carrancista y su propuesta feminista. Setecientos mujeres se convocaron para discutir sobre la emancipación de las mujeres y su participación en espacios de gobierno, además de temas relacionados con educación laica y sexualidad. Un significativo número de ellas eran originarias de la península, pero otras más llegaron de otros estados (Alejandre y Torres, 2016)[iv]. Pólito (2018:20)[v] refiere que Florinda Lazos León, quien luego sería la primera diputada en Chiapas (1926), participó en ambos congresos.

De los acuerdos tomados, en los congresos hubo de forma expresa un compromiso para avanzar en el derecho al sufragio femenino. Las aspiraciones tenían condiciones a su favor. En ese momento los constitucionalistas se reunían en la ciudad de Querétaro para elaborar la nueva constitución. Específicamente, las “juntas preparatorias” se instalaron el 21 de noviembre de 1916. Este acontecimiento y la presencia de Hermila les alimentaba la esperanza.

En el Constituyente de Querétaro que daría luz a la Constitución de 1917, únicamente participaban hombres. Hermila aprovechó su cercanía con Carranza para realizar acciones audaces. Presentó ante los congresistas su propuesta de modificar el artículo 34 constitucional a fin de otorgar el derecho al voto a las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida pública. La iniciativa fue leída el 12 de diciembre de 1916 (casualmente, los mismos días en que se celebraba el congreso feminista, lo que hace suponer que se presumiría alguna vocería); pero su propuesta fue rechazada por los constituyentes (González de León, 2017)[vi]. Y, no gozó del apoyo ni de Carranza, ni de sus correligionarios. Entre los constitucionalistas predominaba el prejuicio de la dominación de la Iglesia sobre la voluntad de las mujeres; motivo por el cual implícitamente desconfiaban de ellas.

Ante esta situación, Hermila desafió la negativa al postular su candidatura como diputada federal por el 5to distrito del entonces Distrito Federal, en las elecciones de 1917, sin que hubiera un marco legal para ello, por lo que fue rechazada. Decepcionada del constitucionalismo, Hermila Galindo, se retiró de la vida partidaria y dejó de publicar su revista “La Mujer Moderna”, con la que hizo escuela, como herramienta de propaganda y politización. El semanario no fue solo una revista sino un dispositivo político-cultural que colocó el debate del sufragio femenino en la esfera pública (Valles, 2018)[vii].

Adicionalmente, los planes se cayeron. El 22 de mayo de 2020 Carranza fue asesinado, debilitando las lealtades de los gobernadores a las promesas del constitucionalismo para favorecer el sufragio femenino. Y, únicamente en los estados de Yucatán, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, los gobernadores en turno tomaron algunas medidas, pero estas fueron de corta duración, de lo que resultó una inclusión efímera. En las páginas siguientes me ocuparé en realizar una breve reseña de cada una de estas entidades y del alcance de los derechos políticos reconocidos a las mujeres de esas entidades federativas.

Estado de Yucatán

Habiendo sido la sede de los congresos feministas, las discusiones sobre el derecho a la educación laica, al sufragio femenino y la igualdad jurídica habían permeado los debates políticos previos a las elecciones de 1922 y 1923. Antes, hacia 1870, un grupo de profesoras fundaron “La Siempreviva”, una asociación de carácter científica, y un periódico con el mismo nombre. Proyecto feminista encabezado por la profesora Rita Cetina Gutiérrez, cuyo propósito era la promoción de la educación laica y los derechos de las mujeres. Para las elecciones de 1922 sus alumnas crearon la Liga Feminista Rita Cetina.

El gobernador Salvador Alvarado (1915-1917), que había lanzado la convocatoria al Primer Congreso Feminista (2016), invitaba a la participación de las mujeres del estado para que asistieran al congreso; sin embargo, estas debían tener estudios primarios, por lo menos. Alvarado era uno de los gobernadores radicales del carrancismo, su inspiración había sido el magonismo (hermanos Flores Magón), pretendía liberar a la mujer de la tutela conservadora de la Iglesia que las mantenía en condición de sumisión. Adicionalmente, el gobernador tenía aspiraciones políticas y confiaba en el protagonismo de las mujeres para incursionar en el campo de la política y que estas se sumaran a su proyecto (Tuñón, 2011:181)[viii]. Sin embargo, se enfrentaron a las resistencias de grupos de poder que se opusieron al avance de los derechos, en particular combatían a Elvia Carrillo Puerto, una figura relevante en el estado; destacaba por su liderazgo y compromiso feminista. De raigambre socialista se había esforzado en construir una base social politizada.

Elvia Carrillo Puerto participó en la Revolución Mexicana apoyando el movimiento maderista. Fue una activa promotora de las ideas de Francisco I. Madero en Yucatán. Feminista y socialista, Elvia Carrillo integró ligas feministas en el estado desde donde hizo propaganda. Publicó las revistas “Feminismo” y “Rebeldía” con propósito pedagógico. Sin embargo, al llegar la coyuntura electoral, personajes de la clase política, incluyendo a algunas mujeres, no otorgaron su apoyo a las candidaturas femeninas. A principios de 1922, las mujeres organizadas enviaron numerosas cartas dirigidas al Congreso para que apoyaran reformas para postular mujeres; pero no encontró su respaldo. Ante esta situación, Elvia buscó el apoyo del nuevo gobernador, Felipe Carrillo Puerto (1922-1924), su hermano, quien había fundado el Partido Socialista del Sureste y era su presidente, para que este respaldara las candidaturas de mujeres para los ayuntamientos y diputaciones locales.

Felipe Carrillo había ascendido al poder en 1922. Su agenda socialista articulaba el reparto agrario y la educación bilingüe, pero también los derechos políticos de las mujeres. El líder del partido solicitó a las mujeres organizadas una terna para elegir a una mujer como regidora del Ayuntamiento de Mérida, quien ocuparía el cargo de 1922 a 1924. La maestra Rosa Torre G. resultó ganadora en la elección. El partido también postuló a tres mujeres como candidatas de los 18 distritos electorales para ocupar sendas curules en el Congreso de Yucatán (1923). Entre las candidatas estaba su hermana Elvia. Estas ganaron las elecciones, trascendiendo a la historia como las primeras diputadas electas de México.

Sin embargo, las candidaturas que les ofreció el Partido Socialista del Sureste carecían de una base legal Así, en 1923, ascendieron como diputadas, mediante una elección popular, pero sin un Decreto previo que las respaldara. No tenían una base constitucional ni federal, ni local. La posición del gobernador era desafiante, ya que su decisión respecto que las mujeres votaran y fueran electas, fue tomada sin soporte legal. El argumento del gobernador era que no existía prohibición expresa en la Constitución federal ni en la local para que las mujeres no fueran electas. Felipe Carrillo Puerto interpretó que, si no estaba prohibido, estaba permitido.

Autoras como Peniche (s/f:3) se han hecho preguntas sobre la decisión del gobernador de optar por esta vía, cuando en su condición de gobernador pudo haber emitido un Decreto, como lo hicieron otros gobernadores que reconocieron el derecho al sufragio; y se interroga: “¿Por qué dejó ese vacío legal, que no tardarían en llenar a conveniencia sus ‘hermanos socialistas’? Nos parece que el dilema de Don Felipe fue traicionar a su hermana o arriesgar su capital político, sobre todo el nacional. Recordemos que, en 1917 en Querétaro, los constituyentes se habían opuesto al voto de las mujeres por su presunto clericalismo. Así resolvió a medias, sin comprometerse con nadie.” (Peniche, s/f: 3)[ix].

Como era previsible, las mujeres autoridades electas no pudieron mantenerse en el poder. Felipe Carrillo Puerto fue asesinado el 3 de enero de 1924, durante la rebelión delahuertista. Elvia renunció dos años después debido a amenazas de muerte. Y, ya sin el apoyo del gobernador, las mujeres perdieron su derecho al voto activo, y al voto pasivo, en el estado.

La muerte de Felipe Carrillo Puerto y la falta de respaldo normativo evidenciaron que la inclusión política dependía más de alianzas coyunturales que de garantías jurídicas. Así, el “laboratorio” yucateco mostró sus debilidades y sus propósitos de simulación. El gobernador no se comprometió a garantizar derechos, ni a desmontar las estructuras patriarcales que seguían definiendo la política. Este episodio revela tensiones entre legalidad, poder político y género, y nos invita a reflexionar sobre cómo las conquistas femeninas pueden ser vulnerables cuando dependen de voluntades personales más que de estructuras normativas sólidas.

Estado de San Luis Potosí

Después de Yucatán, San Luis Potosí fue el estado que reconoció el sufragio femenino; pero a diferencia del primero, este siguió una ruta legal. El Decreto No. 103 del 8 de enero de 1923, aprobado por la XXVII Legislatura del Congreso local, a propuesta por el gobernador Rafael Nieto Compean (1920-1923), modificó la Ley Electoral para permitir que las mujeres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir pudieran votar y ser elegidas. Inicialmente limitada a las elecciones municipales (a partir de julio de 1924) y después en elecciones estatales (a partir de julio de 1925)[x].

Es de hacer notar que Rafael Nieto fue diputado constituyente en 1917, por lo que presenció el desaire que sufrió Hermila Galindo, cuando se rechazó su propuesta. Seis años después, ya como gobernador, tomó la iniciativa para el reconocimiento en su propia entidad. Esta medida convirtió a San Luis Potosí en el primer estado mexicano en otorgar el sufragio a las mujeres. Durante su gestión como gobernador (1920-1923) Nieto favoreció medidas progresistas, agraristas y obreristas, así como la autonomía universitaria; este progresismo incluía favorecer la participación política femenina. Las razones detrás de esta iniciativa se vinculan con el contexto posrevolucionario y la influencia de los ideales constitucionalistas y obreristas que Nieto defendía. Su gobierno buscaba ampliar la participación ciudadana y consolidar la legitimidad democrática en un momento de transición política.

De la misma manera, el gobernador podría estar respondiendo a las demandas de las mujeres organizadas de San Luis Potosí. Estas se habían manifestado en algunos foros. En 1923 se celebró el Primer Congreso Feminista Panamericano en el entonces Distrito Federal. Más de cien mujeres provenientes de al menos veinte estados se concentraron para discutir una amplia agenda, que incluía el reclamo de su derecho al sufragio. Por lo que acordaron: “Elevar al H. Congreso de la Unión petición para establecer la igual de Derechos Políticos para el hombre y la mujer.” (Cano, 1990:309)[xi] Entre las participantes estaban presentes representantes de San Luis Potosí, y también participaba Elvia Carrito Puerto.

Es probable que sobre la base de estos contactos Elvia haya decidido trasladarse a vivir a San Luis Potosí, después de tener conocimiento que para 1925 se abriría la oportunidad a candidaturas femeninas para el Congreso en esa entidad. Apoyada por alianzas feministas en el estado, se trasladó a vivir a San Luis Potosí; lanzó su candidatura por el cuarto distrito. Algunas fuentes mencionan que ganó la elección (Hernández, 2016)[xii]. De acuerdo con Peniche (op. Cit, p. 3), la aspirante sufrió distintas violencias durante su campaña, incluso armadas. De las dificultades, la autora menciona: “Desgraciadamente, entre la candidatura y la elección de Elvia se interpusieron dos factores que combinados fueron poderosísimos para impedir su llegada al cargo: el movimiento cristero que aglutinó a las mujeres en torno al obispo de la mora y la pretensión de Saturnino Cedillo de contender como candidato a gobernador de S.L.P […]”.

Después de las elecciones, el gobernador renunció y abandonó el estado; ya que el presidente Carranza lo nombró como Secretario de Hacienda y Crédito Público. El gobernador interino Abel Cano, mediante otro decreto del 4 de octubre de 1926, derogó la ley de 1923 que había firmado el gobernador Nieto. El gobernador Cano se rehusó a entregarle la constancia de mayoría a Elvia Carrillo, arguyendo que la Ley Federal Electoral reservaba el derecho a los hombres para ser los únicos elegidos a espacios de representación política, prohibiendo el voto y evitar una nueva candidatura femenina (Galeana, 2014: 21)[xiii].

El caso potosino, aunque pionero en el reconocimiento jurídico del sufragio femenino, revela las contradicciones entre la retórica progresista y las prácticas excluyentes del México posrevolucionario. Como ocurrió con Carranza y sus correligionarios constitucionalistas. El gobernador Rafael Nieto no quiso pagar el costo político que significaba el reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres. No confrontó al patriarcado local, de lo que resultó un reconocimiento limitado. El decreto imponía restricciones: solo podían votar mujeres alfabetizadas y no vinculadas con asociaciones religiosas; por lo que estableció medidas gradualistas y tuteladas. Reveló que, aunque innovadora, la reforma respondía a una visión controlada de la ciudadanía femenina, orientada a fortalecer el proyecto político estatal sin alterar radicalmente las estructuras patriarcales.

Estado de Tabasco

A pesar de la proximidad geográfica y política entre Tabasco y Yucatán, la participación de Elvia Carrillo Puerto en el proceso sufragista tabasqueño fue más simbólica que orgánica. Su figura operó como referente ideológico y moral, pero no como agente articulador de estrategias concretas. Este hecho evidencia que, aunque existieron coincidencias discursivas entre las organizaciones femeninas del sur-sureste, no puede hablarse de un movimiento cohesionado ni estructurado. La ausencia de vínculos orgánicos revela las limitaciones de los proyectos regionales para trascender el ámbito local y consolidar una agenda compartida por la igualdad; lo que subraya la fragilidad de las conquistas feministas cuando dependen de liderazgos individuales masculinos, de hombres que controlan el poder y definen los límites y alcances de los derechos de las mujeres.

El 14 de mayo de 1925 el Congreso del estado de Tabasco aprobó el Decreto número 9 que otorgó el derecho al sufragio femenino, que propuso el gobernador Tomás Garrido Canabal. Si bien este cambio jurídico era un avance, sin embargo, era limitado en cuanto estaba condicionado al ámbito submunicipal y con restricciones ideológicas y morales[xiv]. El Decreto estableció:

“Artículo 1. Se concede el derecho a votar y ser votada en los comicios electorales para ayuntamientos. Artículo 2. Los cuerpos edilicios solo podrán estar integrados por una tercera parte de mujeres, sin que puedan ocupar la presidencia de la corporación [es decir, únicamente podían ser regidoras]; Artículo 3. Para que una mujer pueda formar parte de las Corporativas Municipales, es indispensable que tenga una conducta irreprochable, tendencias socialistas perfectamente reconocidas y suficiente ilustración. Artículo 4. La mujer para votar y ser votada necesita tener veintiún años cumplidos el día de la elección; Artículo 5. Es requisito indispensable para el cumplimiento de los artículos anteriores, que la mujer sea tabasqueña por nacimiento o mexicana con residencia de seis meses en el lugar donde se efectúe la elección.”.

El gobernador Tomás Garrido Canabal contaba con el apoyo de un grupo de mujeres organizadas: el “Partido Feminista Radical de Tabasco”, siendo el sufragismo una de sus banderas. Este grupo estaba alineado al gobernador y su partido, el “Partido Socialista Radical Tabasqueño (PSRT)”. Esta organización realizaba actividades de adoctrinamiento y pugnaba por mejorar las condiciones sociales y laborales, creando un movimiento adherente al gobernador.

Las “mujeres garridistas”, como se les llamaba, era un grupo de profesoras, periodistas y activistas, algunas de las cuales participaron en los congresos feministas de Yucatán. Tuñón (2002:87) señala que este partido fue una expresión del feminismo radical vinculado al proyecto socialista del gobernador, orientado a la educación laica, la emancipación femenina y la participación política; aunque subordinado a la estructura del partido[xv]. Su autonomía fue limitada, pues operaba como un brazo político del Partido Socialista Radical, lo que restringió su capacidad para desarrollar una agenda feminista independiente. (Pérez, 2016)[xvi].

El Partido Feminista Radical de Tabasco, fundado en 1931, representó un intento de institucionalizar el feminismo dentro del marco político del garridismo, un proyecto socialista y anticlerical. Su agenda se alineó con los principios políticos del constitucionalismo: educación laica y combate al poder clerical.

En los comicios de 1926, un año después de aprobado el Decreto, fue electa la profesora Sara Montiel Castillo como regidora de la municipalidad de Centro. Pero, fue la única votada durante la vigencia del Decreto; periodo en el que permaneció Garrido Canabal como gobernador, entre 1919-1934, en periodos no consecutivos.

El nuevo grupo político que ascendió al poder derogó el Decreto en 1934, al considerarse que esta disposición era más una medida coyuntural ligada al proyecto político de Garrido Canabal, y no parte del marco constitucional[xvii].

El caso de Tabasco revela que la ampliación de derechos políticos para las mujeres en el sureste mexicano no siempre respondió a una convicción democrática, sino a estrategias coyunturales ligadas a proyectos e intereses específicos de actores que se disputaban el poder político. El Decreto número 9 de 1925, aunque pionero, estuvo condicionado por criterios ideológicos y morales que restringieron la ciudadanía femenina a un perfil “socialista” y “de conducta irreprochable”; lo que evidencia una visión instrumental del sufragio.

Estado de Chiapas

En 1925, César Córdoba Herrera, gobernador carrancista, emitió un decreto para reconocer el derecho al sufragio a las mujeres en Chiapas. La formulación fue, con mucho, más avanzada que el resto de los reconocimientos en las entidades ya mencionadas. La XXX Legislatura Constitucional del Congreso del Estado expidió el Decreto No. 8, que a la letra dice:

“Artículo único. Se reconoce a la mujer, de los 18 años en adelante, en todo el territorio del estado de Chiapas, los mismos derechos políticos del hombre, en consecuencia, tiene el derecho de votar y ser votada para los puestos de elección popular, cualquiera que estos sean.”.

Esta disposición marcó un verdadero hito histórico: fue el primer decreto en México que otorgó a las mujeres igualdad jurídica y política plena, no solo el derecho al voto, sino también a ser candidatas y ocupar cualquier cargo de elección popular, sin condicionamientos ideológicos ni afiliaciones partidistas. Reconoció la ciudadanía completa, algo inédito en el país y que a nivel nacional se alcanzaría hasta 1953, adelantándose casi tres décadas. Además, fijó la edad mínima para votar en 18 años, cuando en el resto del país la mayoría de edad electoral era de 21. Resulta significativo que, aunque el gobernador César Córdova permaneció en el cargo apenas cinco meses, el derecho al sufragio femenino se mantuvo vigente tras su salida, lo que subraya la radicalidad normativa del decreto frente a la fragilidad política del contexto.

El decreto hizo posible que mujeres como Florinda Lazos León fueran electas diputadas locales en 1926, mostrando que el decreto no fue solo simbólico, sino que tuvo efectos concretos. Sin embargo, presentó una inclusión fugaz, ya que después de la primera diputada hubo que esperar ocho años para que Natalia de Aquino ocupara una curul en la XXXVI Legislatura (1934-1936). Mientras que Mercedes Zebadúa lo fue en la siguiente, en la XXXVII (1936-1938). Después de ellas, hubo una larga omisión; la siguiente diputada fue Antonieta Gómez de Sarmiento (1961-1964), después de 23 años. Y, luego tendría un comportamiento intermitente: una en el trienio 1967-1969, otra más en 1970-1972, y así sucesivamente, hasta que la reforma constitucional federal de 2014 que estableció el principio constitucional de paridad de género incrementó el número de legisladoras. De lo que resulta que actualmente en la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, que inició en octubre de 2024, son 24 diputadas mujeres de un total de 40 diputaciones. Esto representa que, por primera vez en la historia de Chiapas, el Congreso local está compuesto mayoritariamente por mujeres, ocupando aproximadamente el 60% de las curules.

¿Cuáles fueron las condiciones chiapanecas que hicieron posible un reconocimiento de tal calado? Brevemente expondré algunas hipótesis:

1.- Más allá del hogar: reclamos por educación, trabajo y derechos políticos en Altruista, un periódico feminista

Hasta finales del siglo XIX, bajo el régimen porfirista, el proyecto de nación relegaba a las mujeres al ámbito doméstico como cuidadoras, mientras la oferta educativa era mínima: las escuelas normales para maestras eran escasas y orientadas a roles tradicionales. Con el estallido de la Revolución Mexicana, las mujeres no solo participaron en las luchas armadas, sino que articularon reclamos que trascendían la justicia social, demandando acceso a la educación, empleos en la administración pública y, de manera más disruptiva, el reconocimiento de derechos políticos y ciudadanía plena.

Estas demandas encontraron expresión en Altruista, el primer periódico feminista en Chiapas, escrito por mujeres y dirigido a mujeres, según documenta la historiadora Tatiana Jiménez Domínguez[xviii]. Un grupo de profesionistas —maestras y enfermeras— articuló asociaciones culturales y humanistas con un marcado espíritu progresista, orientadas a difundir conocimientos y promover la transformación social. Desde sus páginas, estas mujeres no solo impulsaron la educación y la información, sino que también reclamaron el derecho al sufragio para las chiapanecas. Con apenas 23 años en promedio, fundaron Altruista en 1919, inspiradas en Hermila Galindo y su revista La Mujer Moderna. Este proyecto revela que la aspiración al cambio social no surgió como consecuencia directa de la Revolución, sino que ya estaba latente en la sociedad y se manifestó con fuerza en la segunda década del siglo XX. Eran mujeres que se concebían a sí mismas como sujetos históricos, ejerciendo agencia en la esfera pública y construyendo identidades políticas propias. Aunque incipiente, esta base social de opinión fue significativa para colocar en la agenda el derecho a la ciudadanía femenina en Chiapas.

2.- Florinda Lazos León, primera diputada: militante, activista, feminista, socialista, revolucionaria, enfermera, maestra, periodista

Aunque Florinda Lazos León fue la primera diputada, su andar no fue en solitario. Junto con ella había otras mujeres, la mayoría jóvenes. De estas, es importante poner luz a Fidelia Brindis, quien fue maestra normalista, periodista, feminista y activista mexicana por el sufragio femenino y la participación ciudadana. Se destacó por su lucha por impulsar el derecho al voto de las mujeres chiapanecas, fue pionera del movimiento feminista de México, y fue parte de la directiva de Altruista.

Pero, de todas ellas, fue Florinda Lazos la que tomó el camino del activismo político-electoral, llegando a ser la primera diputada en el estado. Era integrante de una red familiar que publicaba revistas y periódicos, y participaban en la política electoral. La niña Florinda acompañó a su tío, al ingeniero Manuel Lazos, como parte de una delegación chiapaneca que buscaba entrevistarse con el presidente Francisco I. Madero, en San Juan Bautista, Tabasco, cuando ella apenas tenía 11 años. También se sumó a un club femenino del Centro Anti reeleccionista de México (Pólito, 2018:15).

En 1913, al irrumpir el conflicto armado en Chiapas, Florinda Lazos se había sumado al frente de batalla, con otras mujeres que ya participaban en la lucha revolucionaria, tomando postura a favor de Emiliano Zapata. Su empatía política la colocaba a lado de la clase obrera y campesina. Fue enfermera y correo del Ejército Libertador del Sur. Todo esto la fue fogueando como una mujer activista política, con una fortaleza para estar en los frentes de guerra política, y fue ganando reconocimiento por sus propios méritos. Un nuevo camino para su formación se abrió con su trayectoria feminista y sufragista, al participar en los Congresos feministas. En 1919, con 23 años, participó en la organización del Primer Congreso de Obreras y Campesinas de Chiapas[xix].

Desde el periódico La Gleba, que la propia Florinda había fundado, se publicó su postulación como candidata a diputada propietaria para el Congreso local por el Partido Obrero Trabajadores Libres. Previamente, en San Felipe Ecatepec Distrito de Las Casas, se había formado un club de este partido, con el nombre “club de campesinos”, que fue quien propuso su candidatura (Pólito, 2018:23).

3.- Configuración de una lucha socialista en Chiapas, y el reconocimiento al sufragio femenino

El Partido Socialista de Chiapas (PSCh) se formó alrededor de la década de 1920, con sede en Motozintla. Su creación estuvo ligada a los movimientos sociales y a las condiciones laborales de la época en el estado. Los aspectos clave de su formación e ideología incluyen el contexto agrario de explotación laboral en las fincas cafetaleras de las regiones del Mariscal y el Soconusco. Buscó organizar a aproximadamente 3,000 campesinos que trabajaban en estas fincas. El PSCh representó un esfuerzo por organizar a la población rural y trabajadora de Chiapas en torno a demandas de justicia social y derechos laborales, en un periodo de importantes cambios políticos y sociales en México.

En las elecciones de 1920 para elegir gobernador en Chiapas, Carlos A. Vidal fue el perdedor, pero al reconstruir su candidatura hacia 1924, lo hizo sobre la base de nuevas articulaciones. En esta ocasión condujo sus alianzas con Ricardo Alfonso Paniagua, quien había fundado el Partido Socialista de Chiapas (PSCh); personaje que contaba con un liderazgo relevante entre los trabajadores rurales. Osten (2010)[xx]refiere que en este partido la igualdad de las mujeres era parte de su plataforma política. Los Estatutos del Partido, redactados el 13 de enero de 1920, fueron explícitos en este punto, describiendo los derechos de la mujer como un eje central entre los objetivos que persigue el socialismo.

Carlos A. Vidal Participó como candidato en las elecciones de 1924, pero hubo confrontaciones con su opositor, el favorito del gobernador Fernández Ruiz. La polarización del conflicto condujo al establecimiento de gobiernos paralelos: dos gobernadores y dos congresos. Para resolver esta crisis electoral, el Senado de la República intervino, nombrando a César Córdova como gobernador provisional, a partir del 1ro de enero hasta el 20 de mayo. Este gozaba de la preferencia del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), y era cercano colaborador de Vidal.

Ricardo Alfonso Paniagua, el presidente del PSCh, partido por el que Vidal había sido electo, ascendió como diputado local y fue nombrado como presidente del Congreso Local de la XXX Legislatura. Su presencia fue clave, ya que esta legislatura se ocupó en otorgar validez al interinato de César Córdova, y de la calificación de los resultados de la nueva elección extraordinaria en donde resultó electo Carlos A. Vidal. Proceso que fue favorecido por el presidente Calles que ya había ascendido como presidente de la República (el 1 de diciembre de 1924). Carlos A. Vidal tomó posesión como gobernador constitucional el 20 de mayo de 1925 (Osten, 2010:421).

Es importante mencionar que el ingeniero y periodista Manuel Lazos, el tío de Florinda quedó también incorporado como diputado en esta XXX Legislatura (1924-1926), combinación que resultaba inmejorable para avanzar en el reconocimiento del sufragio femenino. Y, en efecto así ocurrió. Llama la atención la coincidencia de las fechas. Córdova fue el que signó el Decreto que fue publicado en el Periódico Oficial el 20 de mayo de 1925; este mismo día Carlos A. Vidal tomó posesión como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. En la misma fecha la XXX Legislatura se pronunció a favor de reconocer “[…] a la mujer los mismos derechos políticos que el hombre.” Lo que da cuenta de la fuerza del reconocimiento. Florinda Lazos se postuló como una candidata socialista, ganando la elección.

El 3 de octubre de 1927, Carlos A. Vidal cayó asesinado en Huitzilac, Morelos, junto con una docena más de seguidores de Francisco S. Serrano. Diez días después, su equipo tuvo el mismo final. Luis Vidal, su hermano y gobernador provisional; y el diputado Ricardo Alfonso Paniagua, fueron ejecutados. No hay referencias sobre sí la diputada Florinda Lazos pudo concluir su periodo legislativo, o sí sufrió persecución política y lo abandonó. Lo que se sabe es que salvó su vida. Se tuvo registro de su accionar político en los congresos feministas que se realizaron en el entonces Distrito Federal.

Con las muertes de Carlos A. Vidal y Ricardo Alfonso Paniagua, allí concluyó la primavera sufragista. Los registros dan cuenta que, en los periodos legislativos siguientes, después de Florinda, ya no hubo mujeres diputadas. Aunque Raymundo E. Enríquez, el gobernador sustituto era aliado de Vidal, sin embargo, no se comprometió con la agenda de los derechos políticos de las mujeres.

Valorando que el Decreto No. 8 emitido por César Córdova en Chiapas en 1925 representa, en términos normativos, el avance más amplio frente a otras entidades; sin embargo su alcance real debe ser matizado. Si bien el texto constitucional reconoció a las mujeres “los mismos derechos políticos del hombre” sin restricciones de edad más allá de los 18 años ni condicionamientos ideológicos, esta conquista se produjo en un contexto político inestable: un gobernador provisional con apenas cinco meses en el cargo y sin un proyecto sostenido para garantizar la implementación efectiva del derecho. La permanencia formal del decreto tras la salida de Córdova podría sugerir solidez institucional; sin embargo, la ausencia de elecciones con participación femenina durante más de una década revela que la reforma fue más simbólica que transformadora. Este contraste entre la radicalidad del texto y la precariedad de su aplicación evidencia una característica recurrente en los procesos de inclusión política de las mujeres en la posrevolución: avances normativos que no se traducen en prácticas democráticas, lo que interpela la narrativa celebratoria y obliga a analizar las condiciones materiales y políticas que convierten el derecho en ejercicio real.

Concluyendo

La historia del sufragismo en los estados que funcionaron como “laboratorios de la Revolución” revela coincidencias significativas. Destaca el protagonismo de mujeres jóvenes profesionistas —escritoras, periodistas, maestras y enfermeras— que impulsaron proyectos de transformación social y lucharon por mejores condiciones de vida y por el derecho al sufragio. Eran mujeres politizadas, vinculadas a ideologías revolucionarias y socialistas. Algunas, como Elvia Carrillo Puerto y Florinda Lazos León, participaron orgánicamente en movimientos radicales. Estas luchas feministas se desarrollaron en tensión con gobernadores y militares carrancistas, quienes tenían el propósito de subordinar a las mujeres a sus agendas de poder.

Otro rasgo común fue el uso estratégico de publicaciones periódicas —semanarios y periódicos— como herramientas de formación, difusión y politización. Desde Hermila Galindo hasta los procesos regionales aquí analizados, la prensa feminista se convirtió en un recurso fundamental para construir redes, educar y movilizar, en un contexto donde el acceso femenino a los espacios públicos era limitado. A través de estas publicaciones se cuestionaba el patriarcado, la subordinación legal y la moral católica, proponiendo reformas al Código Civil y la ampliación del acceso educativo. Más que simples medios informativos, fueron instrumentos de contracultura política, que delinearon un modelo de sociedad con un nuevo lugar para las mujeres y sentaron las bases del feminismo en México.

A cien años del reconocimiento del sufragio femenino en Chiapas, el análisis comparativo con Yucatán, San Luis Potosí y Tabasco revela que las primeras conquistas políticas de las mujeres en México fueron inclusiones efímeras, más vinculadas a coyunturas revolucionarias y proyectos ideológicos que a una institucionalización real de derechos.

Estos procesos muestran que el sufragio femenino en la década de 1920 no constituyó un movimiento orgánico nacional, sino experimentos regionales atravesados por tensiones entre legalidad, poder y género. La fragilidad de estas conquistas tempranas nos obliga a cuestionar la narrativa triunfalista del voto femenino y a reconocer que la ciudadanía de las mujeres se construyó sobre bases precarias, dependientes de liderazgos personales y contextos políticos volátiles. A cien años, la memoria de estas experiencias no solo ilumina los límites históricos de la inclusión, sino que interpela los desafíos actuales para garantizar una participación sustantiva y libre de simulaciones[xxi].

[i] Cano, G. (2019). Democracia y género. Historia del debate público en torno al sufragio femenino en México. Instituto Nacional Electoral.

[ii] Tuñón. E. y Martínez, J. (2017). La propuesta político-feminista de Hermila Galindo: Tensiones, oposiciones y estrategias. Revista interdisciplinaria de estudios de género. El Colegio de México, vol. 3, núm. 6, pp. 1-35. Obtenido de: https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/article/view/143/

[iii] Valles Ruiz, R. M. (2015). Hermila Galindo. Sol de libertad. Ed. Gernika. Obtenido de: https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/6844/hermila_galindo-2feb16_segunda_edicion.pdf

[iv] Alejandre, G. y Torres, E. (2016). El Primer Congreso Feminista de Yucatán 1916. El camino a la legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres. Estudios Políticos, 9(39, 59-89. Obtenido de: 0185-1616-ep-39-00059.pdf

[v] Pólito, E. (2018). El feminismo de Florinda Lazos León, 1920-1945. Editorial Académica Española.

[vi] González de León, S. (2025). Hermila Galindo en el Congreso Constituyente de 1917. Revista Reforma Siglo XXI, 24(89), 11–12. Obtenido de: https://reforma.uanl.mx/index.php/revista/article/view/851

[vii] Valles Ruiz, R. M. (2018). Entre palmas y rosas; diatribas y reprobación. La campaña de Hermila Galindo, primera candidata a diputada federal en México, 1917. Patricia Galeana, Mujeres protagonistas de nuestra historia, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. pp. 209-247. Obtenido de: https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Muj_Protagonistas.pdf#:~:text=despu%C3%A9s%20de%20una%20convulsi%C3%B3n%20armada%2C%20tan%20violenta,la%20propuesta%20de%20modificar%20el%20art%C3%ADculo%2034

[viii] Tuñón, E. (2011). El Primer Congreso Feminista de Yucatán (1916): Antología documental. Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

[ix] Peniche, P. (s/f). Recordando a Elvia Carrillo Puerto. Efemérides del triunfo de la lucha por el sufragio femenino. Efemérides del Archivo General del Estado de Yucatán. Obtenido de: https://iknowpolitics.org/sites/default/files/recordando-a-elvia-carrillo-puerto.pdf

[x] Monroy, I. (3 de julio de 2025). San Luis Potosí, pionero en el voto femenino: historia y contexto del Decreto 103 de 1923. Momento. Recuperado de https://periodicoelmomento.com/mexico-conmemora-70-anos-del-voto-femenino-san-luis-potosi-pionero-desde-1923. [periodicoe…omento.com]

[xi] Cano, G. (1990). México 1923: Primer Congreso Feminista Panamericano. Debate Feminista, 1(1), 303-318. https://doi.org/10.22201/cieg.01889478p.1990.1.1894

[xii] Hernández Juárez, S. I. (10 de agosto de 2016). Feminismo en San Luis Potosí. La Jornada Maya. Obtenido de: https://www.lajornadamaya.mx/opinion/49137/feminismo-en-san-luis-potosi

[xiii] Galeana, P. (2014). El sufragio femenino en México. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

[xiv] De Tabasco Soy. (s/f). Derecho al voto de la mujer. Obtenido de: DeTabascoSoy | Derecho al Voto de la Mujer

[xv] Tuñón, E. (2002). ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, 1935-1953. México: Plaza y Valdés / INAH.

[xvi] Pérez Ramos, J. J. (2016). Los años postrevolucionarios: feminismo en el Tabasco garridista (1925-1935). Revista Republicana, (16), 1-20. Recuperado de http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/republicana/volumenes/documentos/republicana16/republicana_16_6.pdf

[xvii] IEPC. (sin autor, sin fecha). Las mujeres tabasqueñas, el empoderamiento. Obtenido de: https://iepctabasco.mx/docs/info/mujeres_empoderadas_bis.pdf

[xviii] Jiménez, T. (24 de junio de 2020). El Altruista: primer periódico feminista en Chiapas. Obtenido de: https://semmexico.mx/el-altruista-primer-periodico-feminista-de-chiapas/

[xix] Burguete, A. (22 de diciembre de 2022). Florinda Lazos León: la primavera sufragista en Chiapas (1926-1928). Chiapas Paralelo. Obtenido de: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2022/12/florinda-lazos-leon-la-primavera-sufragista-en-chiapas-1926-1928/

[xx] Osten, S. (2007). The implications and legacies of Chiapas 1925 womens suffrage decree. En Revista Pueblos y Fronteras Digital, núm. 3, UNAM.

[xxi] Conferencia dictada en el “Seminario Permanente de Investigación Feminista Sembrar ReVeldía 2025”. CESMECA UNICACH. 18 noviembre de 2025.

No comments yet.