Un testimonio lingüístico en Chiapas y México. Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas

Un testimonio lingüístico en Chiapas y México. Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas

Foto: Porta del diccionario

Por Fredy Jiménez*

En 2024, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una obra crucial para la preservación de las lenguas indígenas: el Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas, Chiapas, de Tomás Gómez López, académico del mismo centro. Aunque la publicación oficial fue en 2024, la obra fue presentada el 15 de octubre de 2025 en el Auditorio Jacinto Arias de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), en San Cristóbal de Las Casas, con la participación de destacados comentaristas, como Margarita Martínez Pérez, profesora de la UNICACH, y Óscar López Nicolás, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- CIESAS Pacífico Sur en Oaxaca.

Este diccionario es un esfuerzo por documentar una lengua en riesgo de extinción, el tseltal hablado en Villa Las Rosas, una comunidad que enfrenta una creciente vulnerabilidad lingüística. Este tipo de proyectos no solo sirven para registrar un idioma, sino que permiten reflexionar sobre el estado de las lenguas indígenas en México, especialmente en la frontera sur, una región con una notable diversidad lingüística.

Un proyecto de documentación lingüística

La importancia del Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas no radica solo en ser una recopilación académica, sino en ser un acto de resistencia cultural. Durante la presentación, Margarita Martínez resaltó que la obra no se limita a ofrecer traducciones, sino que tiene un enfoque más amplio, con un análisis detallado del contexto, la morfología y los significados de las palabras. De este modo, no solo se documentan los términos, sino también las formas de concebir el mundo que la lengua refleja.

Óscar López, por su parte, enfatizó la magnitud de la tarea que representa la documentación lingüística. Cuando una lengua entra en «estado de obsolescencia», como es el caso del tseltal de Villa Las Rosas, no solo se pierden palabras, desaparecen cosmovisiones, conocimientos sobre la flora y fauna local, y formas de relacionarse entre las personas. La lengua es un vehículo cultural vital, y su extinción supone una pérdida irreparable para la humanidad.

La documentación del tseltal de Villa Las Rosas es una variante lingüística en «estado de obsolescencia», lo que significa que está en grave riesgo de extinción, dicho de otra forma, en proceso de desaparecer. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no aprenden la lengua, y su uso se limita cada vez más a un círculo reducido de hablantes de edad avanzada. Según los expertos, cuando una lengua muere, no se pierde solo un conjunto de palabras, sino que desaparecen un modo de vida, un conocimiento ancestral y una forma única de interpretar el mundo, eso es lo que se enfatizó durante la presentación.

La obra de Tomás Gómez López es fundamental, porque documenta una variante del tseltal que se encuentra en peligro inminente. Este diccionario es un esfuerzo por preservar no solo el idioma, sino también la identidad cultural de la comunidad de Villa Las Rosas. Con el avance de la globalización y la homogeneización lingüística, la desaparición de lenguas indígenas plantea una serie de preguntas cruciales: ¿Qué significa perder una lengua para una comunidad? ¿Cómo podemos valorar y proteger la diversidad lingüística en un mundo cada vez más globalizado? ¿Cuál es el papel de la academia y de las comunidades locales en la preservación de estos idiomas?

El diccionario no se limita a ofrecer traducciones directas entre tseltal y español. Cada entrada del diccionario presenta un significado detallado, ejemplos de uso contextualizados y la información morfológica de cada palabra. Esta última, en particular, revela la estructura interna de las palabras y cómo se forman para modificar o matizar el significado, lo que proporciona una comprensión más profunda de la lengua.

El diccionario también tiene un propósito más amplio: servir tanto a la comunidad de Villa Las Rosas como a la investigación académica. Por un lado, actúa como una herramienta para los hablantes y los descendientes de esta comunidad, ayudando a revitalizar y preservar su lengua. Por otro, constituye un recurso invaluable para lingüistas, antropólogos y académicos interesados en estudiar la lengua y la cultura tseltal.

Lenguas indígenas en México, entre la resistencia y el olvido México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. Sin embargo, muchas de sus lenguas originarias se encuentran hoy en riesgo de desaparecer. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha registrado, a través de sus censos, la evolución de las lenguas indígenas a lo largo de más de un siglo. Estos registros ofrecen una “fotografía” del estado actual de nuestras lenguas, pero también plantean preguntas urgentes: ¿qué estamos haciendo para preservarlas?, ¿por qué algunas se extinguen mientras otras logran sobrevivir?

El registro de las lenguas a través del tiempo

Desde 1895, México comenzó a recopilar datos sobre las lenguas indígenas. Con el paso del tiempo, las mejoras en la metodología censal han permitido tener una visión más precisa y completa de esta riqueza lingüística. Contar con estos datos es fundamental para diseñar políticas públicas que atiendan las necesidades reales de las comunidades hablantes.

Tabla1. Evolución del registro de lenguas indígenas en México

| Año | Descripción del registro, según censos de población |

| 1895 | Primer registro nacional de lenguas indígenas e idiomas extranjeros. No se contaba con información por estado o municipio, como actualmente se consiguen datos desagregados a escala territorial inmediata. |

| 1930 | Se vuelve a registrar la presencia de idiomas indígenas y extranjeros. |

| 1940 | Se incluyen por primera vez datos lingüísticos a nivel estatal. |

| 1950 | Se amplía y mejora el registro estatal de lenguas indígenas. |

| 1990 | Se inicia el registro a nivel municipal, incluyendo personas de 3 años en adelante y especificando si hablan español y qué lengua indígena usan. |

| 2010 | El censo amplía su cobertura a personas de 3 años en adelante (antes era desde los 5). Se incorpora información del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). |

| 2020 | Se mantiene la misma metodología del censo anterior, con información más detallada y cobertura completa. |

Fuente: Revisión de Archivos Históricos del INEGI – Censos de Población y Vivienda.

Chiapas es un mosaico lingüístico en transformación y uno de los estados con mayor presencia de lenguas indígenas en México. A lo largo de los censos, su posición nacional ha variado, pero en las últimas décadas ha ocupado el primer lugar en número de hablantes.

Tabla 2. Evolución del número de hablantes de lenguas indígenas en Chiapas

| Año | Total de hablantes | Posición nacional |

| 1940 | 120,735 | n/d |

| 1950 | 104,244 | 3er lugar |

| 1960 | 155,844 | 2do lugar |

| 1970 | 287,836 | 5to lugar |

| 1980 | 492,700 | 3er lugar |

| 1990 | 716,012 | 2do lugar |

| 1995 | 768,720 | 2do lugar |

| 2000 | 809,592 | 2do lugar |

| 2005 | 957,255 | 2do lugar |

| 2010 | 1,209,057 | 1er lugar |

| 2020 | 1,459,648 | 1er lugar |

Fuente: Revisión de Archivos Históricos del INEGI – Censos de Población y Vivienda.

Lo que revelan las cifras, es el crecimiento en el número de hablantes se debe, en parte, a los cambios en la metodología del censo, que desde 2010 incluye a personas desde los 3 años de edad. Pero también refleja la vitalidad y resistencia de las comunidades indígenas que mantienen viva su lengua.

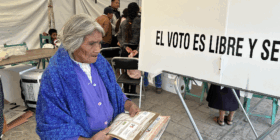

Un dato interesante es que, en las últimas décadas, las mujeres superan en número a los hombres como hablantes de lenguas indígenas. Esto podría vincularse con su papel fundamental en la transmisión cultural dentro del hogar y la comunidad.

No obstante, las cifras también deben interpretarse con cuidado. El aumento de hablantes no siempre significa una mayor vitalidad lingüística en muchos casos, el número de hablantes crece mientras el uso cotidiano disminuye, especialmente entre las nuevas generaciones.

Desafíos en la medición y la preservación

El estudio de las lenguas indígenas enfrenta diversos retos. Entre ellos destacan las limitaciones históricas de los registros:

- Datos incompletos, entre 1910 y 1950, la información solo se registraba a nivel estatal, sin detalle por municipio.

- Falta de desagregación, en censos como el de 1980 no se distinguió entre hombres y mujeres hablantes o los datos se encuentran desagrados por diferentes atributos.

- Cambios metodológicos, las variaciones en la forma de recolectar los datos dificultan comparar los censos a lo largo del tiempo.

Estos factores muestran que, además de recopilar datos, se necesita un enfoque constante y coherente que permita entender las dinámicas reales del cambio lingüístico.

La riqueza lingüística de Chiapas se refleja en la presencia de lenguas como el tseltal, tzotzil, tojolabal y chol, entre otras. Esta diversidad no solo representa una herencia cultural, sino también una forma única de ver y entender el mundo.

Sin embargo, el crecimiento urbano, la migración y los procesos de asimilación cultural han reducido el uso cotidiano de muchas lenguas, sobre todo en las zonas urbanas. Por eso, la pregunta clave sigue siendo: ¿Se están transmitiendo las lenguas a las nuevas generaciones?

El valor de documentar y enseñar, el caso del Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas, elaborado por Tomás Gómez López del CIMSUR-UNAM, muestra una forma concreta de documentar una lengua. Este tipo de proyectos funcionan como una “fotografía lingüística” que registra palabras, expresiones y significados antes de que se pierdan para siempre.

Las estadísticas nos muestran una aproximación de cuántos hablantes existen; los proyectos de documentación nos muestran quiénes son, cómo hablan y qué mundos expresan con su lengua.

Algunas ideas para llevar

El caso del Diccionario del Tseltal de Villa Las Rosas nos invita a reflexionar sobre el valor de la diversidad lingüística como un patrimonio intangible. Mientras que los datos estadísticos proporcionan una imagen del estado de las lenguas en México, el trabajo de documentación como el realizado por Tomás Gómez López es una forma de «fotografiar» la lengua en su momento crítico, garantizando que no se pierda para las futuras generaciones.

Es necesario que no solo los académicos, sino también las escuelas, comunidades y el gobierno, trabajen conjuntamente para preservar estos idiomas. La lengua no solo es un medio de comunicación, sino un reflejo de nuestra historia, de nuestras creencias y de nuestra visión del mundo. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo podemos, como sociedad, valorar y fortalecer las lenguas indígenas, para que no sean solo un eco del pasado, sino una parte vital de nuestro futuro colectivo?

*Académico de la Unidad de Información de la Frontera Sur del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM – UIFS CIMSUR UNAM

Referencia:

Gómez López, Tomás, (2024) “Diccionario del tseltal de Villa Las Rosas, Ed. CIMSUR UNAMA, Chiapas. https://doi.org/10.22201/cimsur.9786073094320p.2024

INEGI. Archivos Históricos de los censos de población.

https://www.inegi.org.mx/app/archivohistorico/

No comments yet.