Radio Coamil: “Caminos y retos de la defensa del maíz criollo y nativo. Experiencias del Huerto Agroecológico Atemajac (Zapopan, Jalisco) y Tsomanotik (Tzimol, Chiapas)”

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Radio Coamil es un podcast realizado y producido por el Colectivo Coamil Federalismo.

Texto: Víctor Ibarra / Colectivo Coamil Federalismo

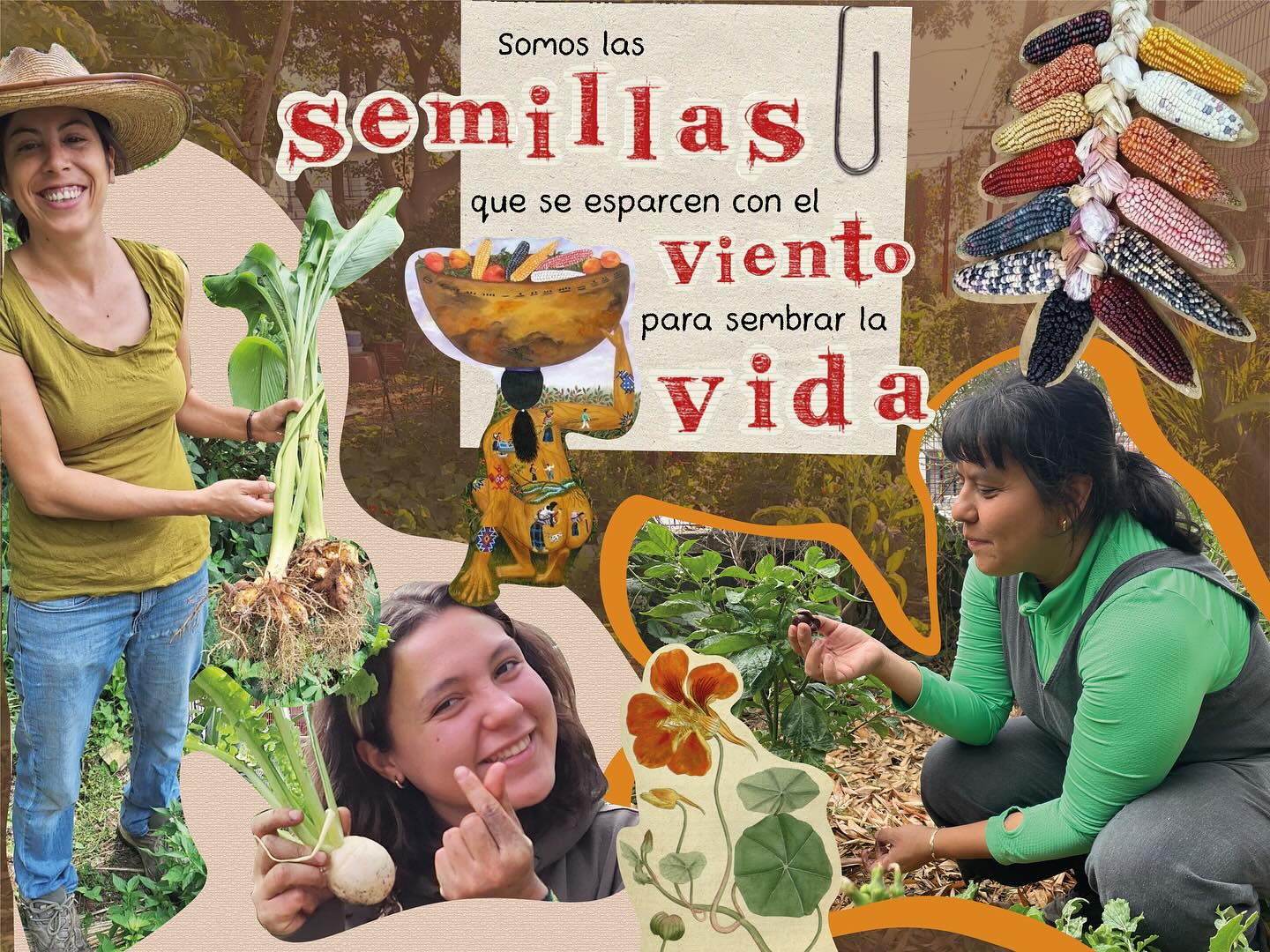

Fotos: Tsomanotik, Carolina Hernández y Huerto Agroecológico Atemajac

En esta emisión de Radio Coamil, conducido por Melina Gil y Víctor Ibarra, compartimos la entrevista colectiva llevada a cabo con Carolina Hernández, del Huerto Agroecológico Atemajac, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y con EdyJiménez, de Centro Educativo-Agroecológico Tsomanotik, en el poblado de Tzimol, Chiapas, en torno al maíz, su importancia en diversos ámbitos, así como retos a que se enfrentan en la defensa de esta semilla, la preservación deconocimientos ancestrales de las prácticas de cultivo y siembra, y su vinculación intrínseca con la salud, la alimentación, con la economía familiar y comunitaria, así como la identidad y memoria colectiva.

Carolina Hernández inicia la conversación en torno al maíz y la importancia y presencia que tiene esta semilla en el Huerto Agroecológico Atemajac, espacio autogestivo que desde 2009, dentro del CECATI 56, en la ciudad de Zapopan, Jalisco, realizan su labor difundir, formar y promover la práctica agroecológica, economía solidaria y cuidado del medio ambiente, y que surgió gracias al empuje del colectivo de mujeres llamado Edén Orgánico, con pioneras como doña Felicitas, doña Irma, doña Maricela y doña Celia.

“Como somos mujeres en nuestro colectivo, la importancia está directamente relacionada con el alimento. Hablar de maíz es hablar de hacer tamales, de hacer pozole, de hacer tejuino, de hacer un montón de alimentos y de recetas. Para nosotros es parte de lo vital y de lo esencial”.

“En nuestro colectivo, en la ciudades de Zapopan y de Guadalajara, no tenemos tantos espacios para producir(maíz), pero aun así tenemos una agricultura de subsistencia en el que seguimos sembrando y prefiriendo las semillas criollas”.

“Ahorita estamos produciendo un maíz azul occidental que nos regaló don Ezequiel, de la Casa del Maíz hace unos años; un maíz rojo sangre de toro que nos regaló doña Maricela y que ella siembra ahí en Copala, y un maíz esterojo palomero que ese provino de uno de los encuentros a los que vamos de los guardianes de semilla, ahí surgió esa semilla y son las que estamos manteniendo”

“Hay muchas variedades y nosotras aunque no tengamos grandes ranchos, vamos como pajaritos ahí repartiendo la semilla y valorando todo esto: la parte gastronómica, la parte cultural y la parte nutricional. Finalmente también estamos conscientes de la crisis que vive el maíz actualmente, puesto que ya no se producen las variedades criollas, ya casi todo el maíz es híbrido”

“Vamos al campo y nos damos cuenta de que tristemente la gente ya no quiere sembrar maíz. Lo que los productores que sembraban maíz pues ya lo cambiaron por cítricos, por agave, por cualquier otra cosa, porque pues así ya los obliga el sistema. Pues todos necesitan como subsistir y bueno, un poquito ahí como nuestro panorama de cómo vivimos nosotros este pues el maíz”, agrega Carolina.

Por su parte, Edy Jiménez, desde Tzimol, Chiapas, comparte que “como equipo de Tsomanotik se hace la práctica de la siembra de la milpa tradicional, el maíz, la calabaza, los tomates, frijol, etcétera. Eso es como la práctica que se hace realmente desde acá”.

“Hacemos las propuestas de trabajo y el acompañamiento en las milpas adaptándonos siempre desde las necesidades, desde la cultura, la tradición, este las posibilidades y las condiciones en las que están cada comunidad”.

Previamente, en la conversación, Edy había compartido que en el tema de agroecología, Tsomanotik (que en tojolabal significa “nosotros nos juntamos, nos unimos” lo cual es parafraseado como “manos unidas en solidaridad”) está trabajando en el acompañamiento de 85 familias de la Cuenca del Río San Vicente, en Chiapas, y los tipos de agroecosistemas que cada una de esas familia elige que quiera trabajar, ya sea el trabajo en la Milpa, el trabajo en área de frutales o el trabajo en hortalizas.

En lo referente a la labor y presencia del maíz:

“es muy diferente en toda la cuenca, pues está la zona alta, la zona media y la zona baja. En cada una de esas hay una gran diferencia en todos los sentidos. En la zona alta es la zona fría. Las temporadas de siembra de milpa empiezan antes, digamos que por ahí en mayo empiezan la siembra. En esta zona todas las familias hacen milpa, porque viven del maíz, es su alimento principal, y hacen esa labor de la milpa como para asegurar su alimentación porque dependen de eso. Entonces es como la milpa tradicional. Hay menos invasión de todo este paquete tecnológico, hay menos consumo de los agrotóxicos, de los venenos que ya empiezan a entrar”.

“En la zona media, pues ya no solo se siembra milpa, sino también se siembran otras cosas como la caña, algunos este cultivos de aguacate o limones, pero está también la milpa. Aquí en esta zona pues ya hay más intrusión de estos fertilizantes del paquete tecnológico de los herbicidas, plaguicidas, y pues ya se siembran semillas pintadas, semillas que se tienen que comprar, ya no tanto las semillas criollas o semillas nativas”.

“En la zona baja, que es en la zona más cálida, en esta zona ya casi desapareció la milpa. Desafortunadamente ya son miles de hectáreas que siembran caña, es una zona productora de caña de azúcar, y lo hacen con todo el paquete tecnológico, con todo el veneno y el agrotóxico y los fertilizantes y todo. La milpa se ha lo han dejado de sembrar.

“Entonces, ahora con pocas familias estamos acompañandoel trabajo de la milpa, y estamos como recuperando otra vez desde las semillas, desde las técnicas de la preparación de la tierra, de la siembra, técnicas agroecológicas, de cuidado, de recuperación, de respeto hacia la madre tierra.

“Pero por otro lado, acá se ve mucho, en todo Chiapas o al menos en la mayoría del estado, hay muchas comunidades que siembran su semilla nativa, semilla criolla y que también hay muchas redes también o al menos comunidades que están como en esta lucha de la defensa del territorio. y sobre todo las semillas del maíz”, agregó Edy.

Por su parte, Carolina, compartió más sobre el panorama que se vive en torno al maíz en la llamada ex Villa Maicera, en Zapopan, donde se encuentra el huerto agroecológico Atemajac. “Actualmente ya todo lo que es la zona urbanizada, pues tristemente ya nadie se dedica a la producción. Yo creo que ahí todo lo que es la presión inmobiliaria absorbió todo el territorio. Y la parte agrícola quedó completamente desplazada. (En Jalisco) es muy raro, difícil encontrar este productores que sigan teniendo sus prácticas agroecológicas, como dice Edy, pues llegan los gobiernos y les ofrecen a los productores y es muy fácil por ahí engañarlos, porque una vez que ponen los químicos, ya no le pueden volver a regresar su vocación, digamos, orgánica a la tierra. Todavía tenemos, pero sí necesitamos más impulso, más propagación de las agroecologías, porque si no la lógica capitalista, parece que quiere desaparecer los maíces”.

Tanto en el Huerto Agroecológico Atemajac, en Zapopan, como en Tsomanotik, en Tzimol, realizan una diversidad de talleres y acciones en el que personas se acercan y participan, y hay un cambio en ell@s. Sobre ello nos platican:

Carolina comenta:

“Acá el cambio yo creo que es en el valorar los alimentos. Como dice Edy, cuando la gente prueba un maíz criollo y ves un maíz híbrido, pues eso, desde el sabor, no es lo mismo. El valor nutrimental. Muchas de las personas que se acercan acá a la huerta, también es por temas de salud, porque tienen alguna condición y tienen que seguir cierta dieta o están buscando cierta planta que les recomendaron. Entonces, yo creo que ahí empieza a habermuchos cambios en el cotidiano, sobretodo en hábitos alimenticios en el que empiezas a cambiar las recetas de lo que hay en el huerto por otros productos que antes comprabas en la tienda”.

“Otro cambio es en el físico. En el sentirnos bien, es real. También un poquito en lo económico, también ayuda en el ámbito familiar, y pues no se diga también cuando la gente empieza a ser composta, y se sorprende de que todo lo que se desperdicia y se hace como le dicen, una porquería ahí en el bote de basura, ahí en la casa, pues puede convertirse en algo tan útil, y tan valioso como es la composta. Yo creo que otra cosa muy importante que hay que mencionar y que la gente busca en los huertos aquí en la ciudad es un contacto con la naturaleza de un lugar donde relajarse, conectarse con la tranquilidad, con los sonidos de los pajaritos, con sentir la tierra. Yo creo que la experiencia transformadora puede ser hasta total.

En cuanto Tsomanotik, Edy menciona que:

“los efectos o resultados o prácticas que se van cambiando, es en el tema de la alimentación, es algo como muy relevante, porque van cambiando como los hábitos alimenticios, como lo que decía Caro. En las familias, la desnutrición, las enfermedades y eso pues también se va llevando ese proceso, donde la gente vea, analice, evalúe, que valore estas diferencias que hay en términos de bienestar familiar, desde la salud, desde la alimentación, desde una mejor calidad de vida. La gente continúa con las prácticas agroecológicas que les funcionan, con eso se queda la gente”.

Frente a los retos que supone la escasez de siembra de maíz criollo y nativo y libre de químicos, Carolina comenta:

“Yo creo que dependemos como siempre pues de nosotros mismos, de la propia ciudadanía que sensibilicemos ante estasituación porque yo lo veo grave. Porque, por ejemplo, fuimos a El Limón, que es el municipio agroecológico (en Jalisco) y se está reactivando afortunadamente el proyecto muy conocido de Las Comadres que tienen su tortillería y su restaurante delicioso, pero también estábamos escuchando que a ellas les está costando encontrar maíz agroecológico y orgánico para su tortillería en el municipio agroecológico. Entonces, yo creo que es una gran problemática que se junta con todas las demás problemáticas socioambientales y económicas que ya tenemos.

“Entonces, tenemos que volver al de voz a voz, comunicar la problemática y ser conscientes que desde el consumo nosotros tenemos el voto más valioso, ¿no? Yo siempre digo que mucho más importante que ir a votar cada seis o 3 años a las urnas, es el consumo que yo hago día con día. O sea, cuando yo compro, yo elijo. Entonces, si yo voy y gasto todo mi dinero en Walmart y todas esas cadenas de supermercados, pues ya sabemos que el dinero, tu voto, tu elección se está yendo por allá. Pero si hacemos el esfuerzo de conocer a quienes todavía resguardan y producen las semillas (el maíz agroecológico), ése sí es alimento, ese sí nos nutre, ese sí regenera el suelo, ese sí fomenta la biodiversidad y la milpa y nuestra gran riqueza gastronómica alrededor de la milpa, entonces somos nosotros los consumidores los que tenemos realmente como el poder de hacer ahí esa presión. Si nos organizamos como consumidores pudiéramos hacer boicots, pudiéramos impulsar a que más productores se animen a producir agroecológico”.

Ante ello Edy, de Tsomanotik, dice: “Hablando un poco de la economía, (en Chiapas) también se están realizando los mercados comunitarios y creemos que eso a la gente le llama, porque resuelve realmente la necesidad inmediata de la alimentación. Y a partir de eso, la gente se va concientizando, va viendo los cambios de la alimentación, de la salud, del bienestar en la familia. Además de que los alimentos son más baratos, no es porque sean agroecológicos o porque sean orgánicos son más más caros. Estamos tratando de que los alimentos que se ofrezcan en los mercados sean accesibles para las familias campesinas. En esos mercados es donde también se habla temas de alimentación, de la comida chatarra, de la agroecología, de otros temas se van hablando en esos mercados. También nos vamos generando estos vínculos en toda la cuenca porque cada comunidad produce distintos alimentos por las condiciones del clima, de suelos. Entonces, hacemos como ese intercambio de alimentos. Y se está trabajando un poco una moneda local ya en una comunidad, que se creó con grupos de mujeres. Entonces, ahí también es una forma de que al final se termina haciendo un intercambio, un truequede los alimentos.

“En las comunidades donde hay promotoras que se encargan de organizar el mercado, de promover el mercado y eso también incentiva la producción. O sea, si sé que hay un mercado, si sé que hay un espacio donde puedo este ofrecer mi excedente de mi maíz, el excedente de mis frutas, puescon mucho gusto produzco. Entonces, con esta red de productores y consumidores que se está generando, eso incentiva mucho más el trabajo agroecológico, la producción”.

Ante ello, Carolina, apunta: “Yo coincido mucho con Edy, en esto de acercar o disminuir la brecha entre el productor y el consumidor, en los mercaditos agroecológicos, en la economía solidaria, ahorita que mencionaba Edy lo de la moneda local para el intercambio y el trueque, yo creo que son herramientas muy valiosas, muy importantes.

“Siempre he pensado que en la comercialización está el eslabón perdido para que toda la cadena de la agroecología funcione bien. Aquí en Guadalajara estoy pensando en algunos centros de distribución: está la Feria de Productores en el Club de Leones, todos los domingos; está el Mercadito Flor de Luna, por Santa Tere, que ya acaba de cumplir 10 años; recientemente la cocina viva de Aputia, que hay estas dos tienditas, de repente las surtimos nosotros con aromáticas; también está la experiencia de la canasta Rasol, que estaba distribuyendo por allá, por el norte de la ciudad Mayra; y también la Cooperativa Milpa tiene canastas quincenales, para las personas que quieran alimentarse de una manera mejor. Todas éstas son experiencias muy importantes, sí es para reconocerlas, pero yo siento que ha faltado eso, que se pueda expandir, para que una porción más grande de la población (de la zona metropolitana de Guadalajara) pueda tener acceso a este mercado de productos agroecológicos y que los productores que están en el campo tengan ese lugar, como dice Edy, para desfogar todo lo que hay de excedentes y que se pueda aprovechar.Entonces, pues sí, yo creo que mucho de la tarea pendiente está por ahí, en acortar esta brecha de consumidores y los productores”.

Te invitamos a escuchar todo el diálogo completo en esta emisión del podcast de Radio Coamil, aquí:

***

No comments yet.