Ayotzinapa: Los 43 desaparecidos, la herida abierta de México

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

#NosFaltan43

Texto y fotos por Sofia Pontiroli / @sofia.pontiroli (IG) / @SofiaPontiroli (X)

En México, hoy en día, las cifras relacionadas con las personas desaparecidas son alarmantes y continúan en aumento. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, al 17 de marzo de 2025 se registran más de 124 mil personas declaradas como “desaparecidas” y “no localizadas”. Uno de los casos más famosos, incluso a nivel internacional, fue el de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Es una profunda herida aún abierta en la historia mexicana, debido a la implicación del gobierno y de las fuerzas armadas en la desaparición de los jóvenes de apenas veinte años.

Las escuelas normales rurales en México.

Las escuelas normales rurales fueron creadas en 1922 con el objetivo de formar maestros que posteriormente trabajarían en zonas marginadas y remotas del país, en donde la mayoría de la población era analfabeta. Estas escuelas surgieron en un México donde, según las cifras de 1921, había más de 14 millones de habitantes, de los cuales casi 7 millones eran analfabetos, y el 80% vivía en áreas rurales (Redilat, 2023). Estas instituciones preparan docentes destinados a las regiones más apartadas del país, donde gran parte de la población pertenece a comunidades indígenas o marginadas.

Las escuelas normales se convirtieron en espacios de concentración de luchas sociales y de activismo político, debido a las injusticias que sufrieron a lo largo de los años: cierres y represión política, especialmente a partir de los años sesenta, cuando el gobierno comenzó a señalarlas como “nidos de comunistas” (Redilat, 2023).

Actualmente, la mayoría de las escuelas rurales operan con recursos económicos mínimos y son sostenidas por sus propios alumnos, quienes además de estudiar se encargan de cultivar huertos, criar animales, cocinar, limpiar y dar mantenimiento a los edificios. Son escuelas autosuficientes, que requieren muy poca ayuda externa y tienen una clara vocación social: buscan ofrecer educación a chicos que difícilmente podrían acceder a ella de otro modo, y enseñarles, a su vez, cómo brindar educación a grupos de jóvenes marginados.

La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero —un estado reconocido mundialmente por sus altos niveles de violencia—, es una de las más emblemáticas. Fundada en 1926, siempre ha sido un referente, gracias al compromiso social de sus estudiantes y maestros.

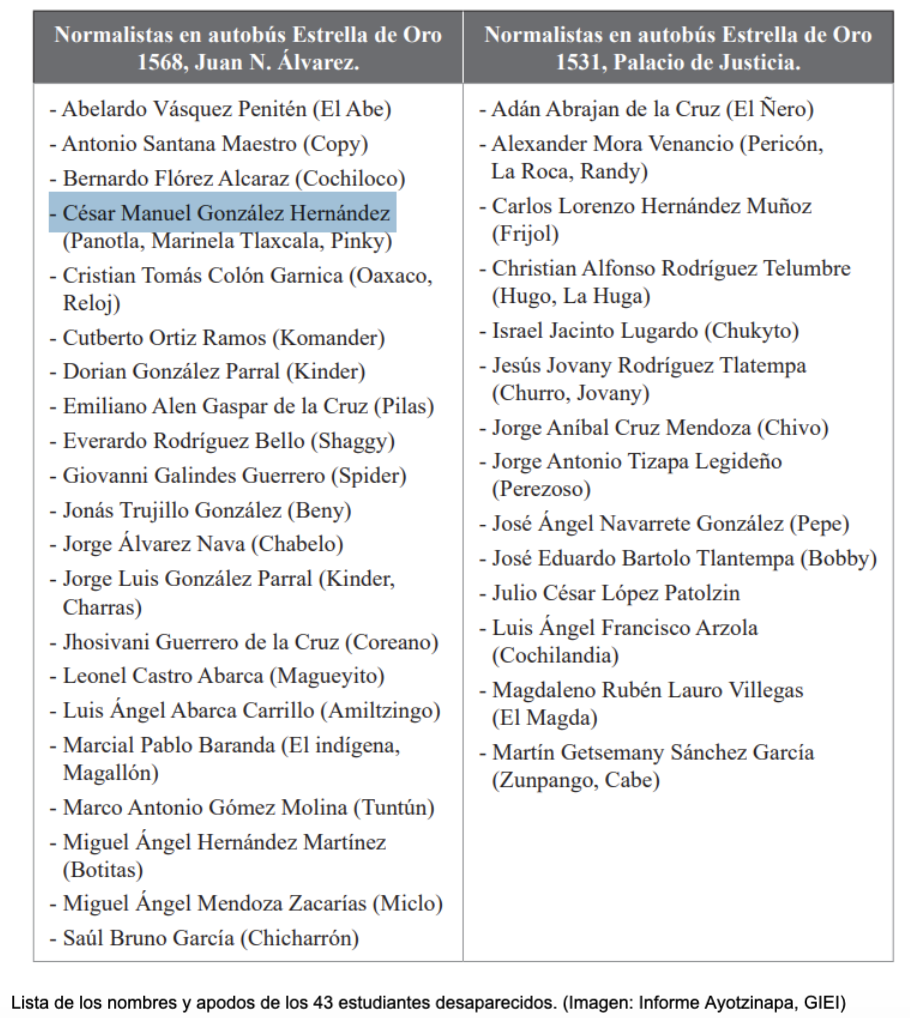

Hace once años, en septiembre de 2014, cuarenta y tres estudiantes de la escuela fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Las pruebas demuestran la implicación de las autoridades, del cuerpo policíaco y de grupos criminales locales, que los hicieron desaparecer sin dejar rastro. Desde entonces, sus madres y padres han luchado incansablemente por encontrarlos, sin éxito.

La noche del 26 de septiembre de 2014.

“Yo pensaba, ¿cómo qué desaparición forzada por venir a estudiar? O sea, desaparecen estos chavos por venir a estudiar. No tiene sentido. Desafortunadamente, con el transcurso del tiempo ya vimos nuestro panorama, nuestra verdad como padres de familia: que no encontramos a nuestros hijos.”

Mario González es originario de Huamantla, México, un pequeño pueblo en Tlaxcala. Un lugar tranquilo, en donde la gente se conoce y los índices de criminalidad son relativamente bajos. Su hijo César Manuel es uno de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

“Mi hijo es como todo jovencito de 19 años. Carismático, divertido. No te puedo decir que es un joven de 10, porque no los hay. Es un un joven con defectos y virtudes. Es mi hijo, y para mí es lo mejor del mundo.”, cuenta Mario durante una entrevista. En su hombro, bajo la camiseta de manga corta, se alcanza a ver un tatuaje con el nombre de su hijo.

César Manuel estudiaba en la Universidad Autónoma de Puebla; quería convertirse en abogado. De repente decidió dejar la facultad de Derecho para inscribirse en la Escuela Normal de Ayotzinapa.

“Él me dijo: ‘Ya me voy, papá.’ ‘¿A dónde vas?’ Llevaba, por cierto, una mochila. ‘Ya me voy a estudiar a una normal que encontré en Guerrero’. Le pregunté si estaba loco. ‘Yo no voy a ser cómplice de tus tonterías’. Lo consideraba peligroso por la situación de Guerrero. Si hubiera conocido el contexto, jamás hubiera permitido que se fuera para allá.”

César Manuel, junto con unos 100 estudiantes más de la escuela de Ayotzinapa, había decidido participar en la manifestación del 2 de octubre en Ciudad de México, organizada para conmemorar el aniversario de la masacre de estudiantes desarmados en Tlatelolco, perpetrada por las fuerzas armadas. Lograron financiar el viaje gracias a colectas y a una práctica común entre los estudiantes de las escuelas normales rurales de México: la ocupación temporal de autobuses para trasladarse sin tener que pagar el pasaje. Aunque esta costumbre a veces provocaba reacciones violentas, generalmente se realizaba sin incidentes, represalias ni sanciones legales (GIEI, 2015), en una especie de acuerdo tácito entre estudiantes, empresas de transporte y autoridades.

Después de ocupar cinco autobuses, los estudiantes emprendieron el viaje hacia la capital. Sin embargo, aquella noche del 26 de septiembre de 2014, alrededor de las 21, la policía municipal comenzó a dispararles, bloqueando el paso de los autobuses e impidiendo que salieran de la ciudad. La policía estatal y el ejército federal estuvieron presentes durante el ataque, sin brindar ayuda a los estudiantes, que comenzaron a gritar y pedir ayuda. Fue ahí que los 43 normalistas fueron secuestrados, y seis personas perdieron la vida: tres estudiantes y tres civiles.

“Ese mismo 27 nos fuimos para Guerrero. Cuando llegamos ahí, empecé a sentirme muy mal, nomás con el simple hecho de no encontrarlo. Te juro que yo pensaba que era otro México. No tenía ni la menor idea de que existieran tantas cosas malas en Guerrero. Paraba todos los camiones y gritaba: ‘¡Manuel!’. Y nada, no me contestaba.”

Ayotzinapa y narcotráfico.

Guerrero es, históricamente, uno de los estados más peligrosos de México. Hasta el 16 de mayo de 2025, se han registrado más de cuatro mil casos de personas desaparecidas (Red Lupa, 2025). Estas cifras alarmantes se deben a la masiva presencia de grupos criminales en el estado, los cuales han aumentado con los años.

Guerrero ha estado bajo el control del narcotráfico durante décadas, debido a la gran cantidad de campos de amapola, utilizada para la producción de heroína, potentes sedantes y otras drogas.

Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Gobierno de México, entre julio de 2019 y junio de 2020 se identificaron cultivos de amapola que sumaban un total de veinticuatro mil hectáreas, la mayoría de ellos en el estado de Guerrero. Veinticuatro mil hectáreas equivalen aproximadamente a treinta y cuatro mil campos de fútbol.

Estudios recientes señalan que actualmente en el estado de Guerrero operan seis grupos criminales dedicados al narcotráfico: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos (Gaceta Parlamentaria, 2025).

Desde 2017, Guerreros Unidos se ha convertido en uno de los principales exportadores de heroína hacia Estados Unidos, según informes de la DEA. Uno de los principales métodos de transporte es terrestre: la mayoría de las drogas ilegales se esconden en camiones, autobuses o automóviles, muchas veces sin que los conductores o propietarios lo sepan, y son llevadas hacia la frontera con Estados Unidos (DEA, 2024).

La noche del 26 de septiembre de 2014, se sospecha que no solo estuvieron involucradas las fuerzas armadas, sino también miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes utilizaban con frecuencia autobuses y camiones para trasladar heroína. Varias declaraciones de integrantes del cártel indican que entre las 20:00 y las 20:30 horas se dio la orden de moverse hacia Iguala, porque se creía que entre los grupos de estudiantes de Ayotzinapa se habían infiltrado miembros del cártel rival “Los Rojos”. Otras versiones sostienen que los autobuses ocupados por los normalistas transportaban heroína, y que esa habría sido la razón del ataque.

Las declaraciones son confusas y contradictorias: la mayoría de las versiones oficiales afirma que la policía local subió a varios autobuses los 43 estudiantes desaparecidos, para luego entregarlos al cártel Guerreros Unidos. Otras versiones sostienen que las fuerzas armadas fueron las únicas responsables del ataque, señalando la participación de la policía estatal, la policía federal y el ejército.

Un hijo que desea enseñar, un padre que comienza a buscar.

Las escuelas normales rurales en México tienen como objetivo formar maestros para comunidades empobrecidas, basando su educación en valores como la disciplina, la igualdad y la vida colectiva. Siguiendo estos principios, todos los estudiantes de primer año se rapan el cabello tras ser admitidos: el propósito es parecer iguales, sin distinciones de clase, origen o estilo personal. Se cocina en conjunto, se trabajan los campos, se crían animales — todo con el fin de fomentar una vida comunitaria y solidaria.

Mario recuerda que al principio no entendía aquellas tradiciones:

“Lo vi todo peloncito, con la ropa toda mugrosa, y lo jalé. Le dije que ya no quería que se fuera y lo quise meter al carro, pero desafortunadamente él me dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. Me sentí muy orgulloso de él, o sea, él me dijo que le diera chance hacer lo que a él le gusta. Entonces, creo que a cualquier padre esas palabras lo desarman”.

Con el tiempo, se sentía más tranquilo al verlo comprometido y contento. “Me mandaba unas cartas muy bonitas. Me hablaba por teléfono cuatro veces al día. Me platicaba, me mandaba fotografías de los animales en la normal. Lo veía contento. Mi esposa y yo nos quedamos solos, y lo extrañaba mucho, muchísimo”.

La primera vez que Mario llegó a Guerrero fue después de enterarse de que su hijo estaba en peligro. El 27 de septiembre de 2014, unas estudiantes de la Escuela Normal de Panotla, en Tlaxcala, lo llamaron para decirle que algo malo había ocurrido en Ayotzinapa. Mario y su esposa no sabían lo que había pasado, ni que su hijo estaba desaparecido. Se imaginaban un problema con la policía, quizá por haber hecho alguna travesura, como romper vidrios, y que tendrían que pagar una fianza; creían que iban a volver a casa juntos.

El 28 de septiembre continuaron la búsqueda:

“Me metí a la presidencia, me metí a la cárcel. Bueno, preguntamos a los soldados de dejarnos entrar al cuartel del 27° batallón, pero no nos dejaron. En la cárcel estaba todo mojado, como si hubieran lavado, como si no hubiera pasado nada ahí”.

Desde ese momento, Mario y su esposa no volvieron a estar en paz. Comenzaron a participar en largas reuniones, encerrándose en una habitación con otros familiares de los 43, sin dormir ni comer durante varios días, tratando de entender qué había sucedido.

La implicación del gobierno.

Tomás Zerón era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Federal, y se convirtió en el líder de la investigación durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Según la versión oficial derivada de las investigaciones de la Agencia, los estudiantes habrían sido entregados por la policía local al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y los quemaron en un basurero del pueblo de Cocula, arrojando posteriormente los restos a un río cercano llamado San Juan.

Esa versión fue presentada como la “verdad histórica” por el ex-procurador Jesús Murillo Karam, lo que provocó una profunda indignación en las familias de los desaparecidos y en el pueblo mexicano. A raíz de esto, se convocó a un grupo de especialistas internacionales para esclarecer los hechos: así nació el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno mexicano decidieron conformar un grupo de expertos provenientes de Colombia, Chile, Guatemala y España, con el objetivo de realizar una investigación independiente, revisar las pruebas y proponer una nueva línea de investigación.

El primer informe del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México, desmintió la “verdad histórica” presentada por el Estado: “Del lado del Estado, la difusión de una verdad histórica sin el suficiente contraste de las informaciones y pruebas, supuso una mayor distancia frente a las víctimas. Como dos mundos con visiones e historias diferentes, sin posibilidad de conexión alguna.” (Informe Ayotzinapa I, 2015).

Este informe demostró que los 43 cuerpos de los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, ya que las declaraciones obtenidas de parte de los presuntos responsables no coincidían con las pruebas encontradas en el lugar. Además, denunció el uso de tortura por parte de las fuerzas armadas bajo el mando de Tomás Zerón para obligarlos a confesar, y señaló la participación de la policía, el ejército y la Marina la noche del 26 de septiembre.

Finalmente, el informe confirmó la destrucción y alteración de evidencias por parte de las autoridades, con el fin de sostener la llamada “verdad histórica”.

La búsqueda de tu hijo desaparecido es buscar verdad para todos.

Mario es uno de los muchos familiares que no recibió ayuda del Estado. “Recibo una llamada anónima en la madrugada diciéndome: ‘Don Mario, no se dejen engañar, pero les van a entregar 20 cuerpos, pero son de unos indigentes que anduvieron recolectando las autoridades para entregárselos’ ”. Efectivamente, ese mismo día fueron notificados por parte de las autoridades, informándoles que habían encontrado varios cuerpos. Les pidieron acudir para ayudar en la identificación. “Nos dijeron que lleváramos a tres familiares para tomar muestras de ADN, para no tener dudas. Yo, en cambio, llevé a diez personas de mi familia, con tal de hacer más fuerte mi ADN y no dejarme engañar después de aquella llamada que había recibido al amanecer. Ahí afortunadamente ya vimos los pedazos, y pues no eran nuestros familiares”.

Sin embargo, la búsqueda apenas comenzaba. “Y ahí empezó el calvario de 11 años de buscar, 8 años y medio vivir en un cuarto de 1 metro por 2, y encontrar a los chavos. Entonces, ya a la mente se vienen sentimientos encontrados, desesperación, enojo, preocupación, nervios, ansiedad. O sea, muchas cosas, muchas cosas.”, dice Mario, moviendo la cabeza.

Desde el 27 de septiembre de 2014, Mario y su esposa se mudaron a Guerrero, donde vivieron ocho años mientras buscaban a su hijo. Mario, que antes trabajaba como vendedor de autos, ahora dedica toda su vida a buscar la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en Iguala.

“No tienes vida, o sea, estás sobreviviendo porque estás buscando a tu chavo. En un determinado momento te vuelves como un actor, porque necesitas mostrar dos caras: primero, la cara de estar exigiendo a tu hijo, y luego la cara de dolor que sientes acá en el pecho, en la espalda, de luchar contra todos y contra todo, entre críticas y comentarios asquerosos”.

A lo largo de los años, solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos, pero aún nadie sabe con certeza qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. En 2016, el propio gobierno de Peña Nieto decidió no renovar el mandato del GIEI. Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los familiares de los 43 desaparecidos solicitaron el regreso del grupo, para colaborar con la Comisión Verdad y Justicia. En el tercer informe presentado por el GIEI en 2022, se afirma que:

-

- “Las fuerzas armadas monitoreaban a los normalistas en el momento de los hechos y posteriormente no compartieron información con las autoridades competentes”.

- “Las autoridades desplegaron esfuerzos importantes por construir la llamada verdad histórica”: un video grabado por un dron de la propia Secretaría de Marina muestra cómo un grupo de marinos estuvo presente el 27 de septiembre en el basurero de Cocula, realizando actividades que hasta hoy no han sido identificadas.

- “Las autoridades ministeriales falsificaron pruebas y sistemáticamente usaron la tortura para fabricar su versión del caso”: se confirma la falsificación de datos importantes en las investigaciones, como en el informe de búsqueda de indicios en el río San Juan. Además, existen más de sesenta videos que prueban el uso de la tortura por parte de las fuerzas armadas para obtener declaraciones forzadas de cincuenta personas detenidas.

Mario no tiene dudas sobre su posición:

“Lo peor de todo es la corrupción de las autoridades, de funcionarios. Es terrible lo que está pasando en México. Ahora, por ejemplo, yo sé que la Marina también participó en el caso de nuestros hijos. Tenemos el video, o sea, gracias a los expertos, sabemos que estuvieron en el basurero, y estaban removiendo la situación. ¿Qué fueron a hacer ahí?”.

Las familias de los 43 de Ayotzinapa siempre se han mostrado solidarias con otros en su misma situación. En México, hoy en día, se registran más de 120 mil personas desaparecidas, una cifra que sigue aumentando. Es principalmente gracias a las familias que se obtienen resultados y, a veces, justicia.

“Haríamos lo que sea con tal de encontrar la verdad sobre qué pasó ese 26 de septiembre. Lo que hicimos nosotros fue el parteaguas para que varios colectivos se abrieran para empezar a buscar a sus desaparecidos. Pero si lo hicimos fue sin afán de molestar a nadie, o sea, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta en qué momento empezamos a sembrar esa semillita de conciencia, para que los familiares entendieran que no tienen que quedarse callados”, afirma Mario:

“Mucha gente participaba en las búsquedas de los muchachos; se encontraban cuerpos, fosas. Y esos cuerpos pues tenían un apellido y tenían un nombre y tenían familia. Afortunadamente esas familias, gracias a esa búsqueda de los 43, encontraron a su familiar”.

La lucha continúa.

Actualmente, el gobierno mexicano busca a Tomás Zerón por los delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada. Tras huir a Canadá, el gobierno solicitó su extradición sin éxito: en 2019 logró escapar a Israel. A pesar de las peticiones formales de localización y extradición presentadas por el presidente López Obrador al primer ministro Naftalí Bennett en 2021 y a Benjamín Netanyahu en 2023, Zerón no ha sido entregado a las autoridades y continúa prófugo.

Gracias al trabajo del GIEI y de otras organizaciones, en 2020 la Fiscalía rechazó la llamada “verdad histórica” y ordenó la detención de 46 funcionarios implicados en la manipulación de pruebas y otros delitos. Entre los arrestados se encuentra el ex-procurador Jesús Murillo Karam, el primero en haber presentado públicamente la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Murillo está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, y enfrenta una posible condena de más de 80 años de prisión, aunque el proceso sigue en curso.

Once años después de los hechos y tras dos cambios de gobierno, los familiares aún esperan respuestas. Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió crear un nuevo grupo de investigación, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Antes de 2019, la FGR se llamaba Procuraduría General de la República, institución de la que Murillo Karam era titular.

Sheinbaum asegura que este nuevo grupo utilizará tecnología avanzada para realizar un análisis exhaustivo de las telecomunicaciones vinculadas al caso. Aunque se han producido varios arrestos de personas involucradas en el ataque a los estudiantes, las familias siguen sin recibir las respuestas que buscan.

“Ella dice contar con tecnología de primer nivel, la que están usando para los registros telefónicos. Pero lamentablemente no ha dado resultados. Ha pasado un año y no hemos obtenido nada — ninguna otra línea de investigación, nada de nada”, dice Mario.

Cada año, el 26 de septiembre, en Ciudad de México se organiza una marcha para conmemorar a los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia. Familiares, alumnos de escuelas normales de todo el país y ciudadanos se reúnen en las calles de la capital, entonando consignas de protesta. Este año, algunos manifestantes encapuchados realizaron una acción directa, pintando y dañando propiedad pública como gesto de protesta y ejercicio de su derecho a manifestarse.

“No las llamaría acciones violentas. Violento fue atacar a 43 estudiantes que no estaban armados. Esta es una protesta contra la violencia que ellos mismos —el gobierno— han generado”, concluye Mario.

La resistencia de los padres de los 43

Mario no ha perdido la esperanza. “Nos decían: con el tiempo pasará, ustedes mismos se olvidarán… Pero no es cierto, el amor por un hijo nunca se acaba”.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos siguen luchando para obtener la verdad y la justicia para sus hijos.

“Hay que estar conscientes de que hay un factor en nuestra contra y muy grande, que es el tiempo. Hay que estar conscientes de lo que podemos encontrar. Lo hemos dicho, siempre y cuando sea científicamente comprobado, lo vamos a aceptar.”. Mario suspira. “Es difícil, por eso digo que son mucho más sentimientos de los que se pueden explicar. Por ejemplo decir, pues ya lo encontré, ya me lo llevo para Tlaxcala, lo entierro y a fin de cuentas ya veré qué puedo hacer después, pero al menos ya lo tengo acá. Pero así no tenemos nada, no sabemos nada. Y ni modo tenemos que seguir”.

No comments yet.