Guatemala 2023: ¿Un levantamiento indígena por la democracia?

Por Santiago Bastos Amigo[i]

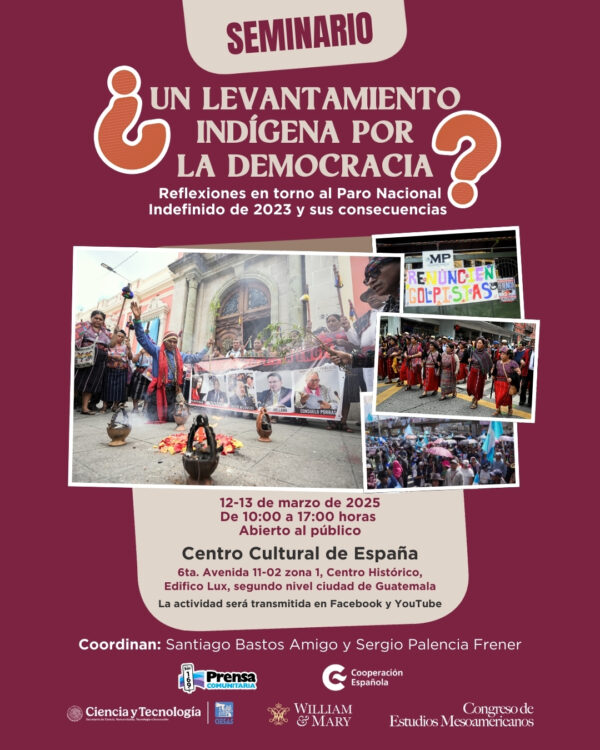

Con el mismo título que el de este artículo, se realizó los días 12 y 13 de marzo en ciudad de Guatemala un Seminario que buscaba analizar los hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando un conjunto de autoridades comunitarias indígenas de este país convocó a un Paro Nacional Indefinido que paralizó el país entero durante tres semanas y se mantuvo hasta lograr la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, pese a las maniobras de un conjunto de intereses oscuros, conocido como “el pacto de corruptos” para impedir que esto ocurriera.

La participación de estos actores indígenas y la misma respuesta popular en defensa de una democracia que no había aportado mucho desde su recuperación tras los gobiernos militares del Estado contrainsurgente, provocaron una serie de análisis y apoyos entusiastas durante los 106 días que el paro se mantuvo como plantón delante de la sede del Ministerio Público. El organismo que lideraba con absoluta impunidad las obstaculización al proceso electoral.

Sin embargo, pasado un año, las cosas se veían de diferente manera, como mostraron análisis diversos. Un grupo de investigadores sociales quisimos colaborar a esta revisión de los hechos ocurridos en 2023 a través del estudio de movilizaciones ocurridas en lugares o con sectores concretos. El Seminario ¿Un levantamiento indígena por la democracia? buscó provocar reflexiones en torno al Paro Nacional Indefinido y sus consecuencias en un diálogo de dosdías entre estos estudios y las palabras de los protagonistas y actores diversos.

…

Durante los días en que se fueron desgranando imágenes, información, versiones, opiniones, fue asentándose con claridad la idea de que lo ocurrido había sido un levantamiento promovido por las autoridades comunitarias indígenas para defender la “incipiente democracia” -como dijo uno de los asistentes-. Pero que, si dejábamos ahí el análisis, no comprenderíamos mucho de lo ocurrido.

Por un lado, se habló de historizar, comprender a las autoridades comunitarias como entes políticos diversos y cambiantes. Entre mediados y finales del siglo XX -con la guerra contrainsurgente por medio- entran en dinámicas de transformación para adecuar sus formas, composición y propósitos a un contexto en que las demandas de los pueblos indígenas se daban en medio de un neoliberalismo cada vez más voraz. En estos procesos, aun no terminados ni resueltos, fueron dándose formas cada vez más locales, horizontales y asamblearias de tomar decisiones, renovándose las concepciones del servicio y la pertenencia territorial.

En estas mismas décadas, los indígenas y el resto de la población guatemalteca pensó en la “democracia” como un medio para mejorar su precarias condiciones de vida; pero sus demandas fueron pervertidas por unas oligarquías que no estaban dispuestas a ceder privilegios, a las que se fueron sumando otros actores de intereses perversos. Pese a los esfuerzos de actores muy diversos por dotarla de contenido, la “democracia” dejó de ser en buena parte una aspiración social, para convertirse en sinónimo de “negocio”.

En estos procesos se forjaron nuevas formas de relación entre unas autoridades que se insertaban cada vez más en los procesos de carácter nacional. Una de las cuestiones que más se repitió en el Seminario es que lo que se dio entre las autoridades de diferentes territorios no fue “unidad”, ni siquiera “coordinación”: se habló de “articulación”, una forma más amplia y respetuosa de relacionarse entre actores, que se valoró como un buen aprendizaje de esas jornadas.

En el Seminario constatamos el entusiasmo de la gente que, en todo el país, se sumó al llamado de las autoridades comunitarias de forma individual, a través sus propias autoridades o de organizaciones diversas. Frente a las acusaciones de financiamiento externo a la movilización, los casos y testimonios fueron mostrando los esfuerzos hechos por miles de gentes en cientos de comunidades por mantener los plantones, acudir a las concentraciones de Cuatro Caminos y de Gerona y por enviar fondos y alimentos a quienes mantenían manifiesto el repudio a la Fiscal General y el pacto de corruptos.

De todo esto se desprende que, más que la democracia en sí -que también era defendida– lo que provocó a las autoridades convocantes y a la gente que les siguió, la chispa que colmó la paciencia, fue la falta de respeto hacia la decisión tomada por miles de guatemaltecas y guatemaltecos, expresada en las urnas. Ésta es la base de la democracia, pero también lo es la dignidad de quienes, como dijo el antropólogo Ricardo Falla, “ya no dejan que les den atol con el dedo”.

…

Esta actitud se puso de manifiesto en una crisis producida apenas una semana después del Seminario. Desde que tomó posesión Bernardo Arévalo, el conjunto de intereses que se oponía a su nombramiento, no ha dejado de aprovecharcualquier oportunidad para a debilitarlo y avanzar en la consolidación de sus intereses. Ante ello, el partido Semilla se ha mantenido en general, poco proactivo y sin capacidad de renovar ese apoyo popular que le permitió concretar su llegada al gobierno. Así se mostró cuando fue incapaz de impedir un aumento en el salario de los diputados, a todas luces desmedido y una ofensa a la dignidad de la población.

Pero la gente no saltó contra esto, sino cuando poco después el Ministro de gobernación informó que, en 45 días, todo vehículo debería estar al día del pago de un seguro que, hasta la fecha, ningún gobierno había conseguido volver obligatorio. Las reacciones de malestar fueron inmediatas, reclamando que la medida favorecía a las aseguradoras, no a la gente. Varias autoridades comunitarias y otros actores se manifestaron en contra de la medida. Pero lo más impresionante fue cómo el 18 de marzo la capital quedó inmovilizada cuando se convocó a un paro con el apoyo y evidente manipulación de los corruptos, con escenas muy similares a las de 2023. El gobierno reaccionó titubeando y convocando a mesas de negociación hasta que anunció que la medida se retrasaba por un año.

Este episodio tuvo un resultado inesperado. En medio del malestar generado, muchas voces se levantaron contra del aumento salarial de los diputados. Tras el final de la crisis del seguro, varias autoridades comunitarias se reunieron para entregar sendos memorandos al Presidente y a los diputados. Ninguno de los dos los recibieron. Sin embargo, al día siguiente la Junta Directiva del Congreso anunció que el aumento salarial se suspendía -no se derogaba-, conjurando el malestar popular y entregando una victoria evidente a las autoridades.

…

Victoria pírrica, pues dos meses después, la suspensión sigue sin haber surtido efecto. Las Autoridades Comunitarias continúan marchando en la capital y exigiendo la derogación del aumento, así como el salario de la Vicepresidenta; mientras los diputados han dejado de sesionar y, por tanto, no puede llevarse a cabo la suspensión del aumento.

Este pulso se da en medio de una campaña de acoso al gobierno de Semilla por varios frentes, que empezó precisamente esos días de marzo y no ha arreciado. La sensación de desgobierno se acentúa con las amenazas directas que han sufrido periodistas y medios como Prensa Comunitaria, por parte de actores ligaos al Ministerio Público

Estos episodios muestran cómo, pese a la movilización que se dio en 2023, la democracia no está asegurada: el respeto a la voluntad y la dignidad de la gente sigue sin interesar ni al gobierno ni a sus opositores. También mostró cómo la gente que se movilizó está dispuesta a volver a hacerlo si se tocan determinadas fibras sensibles. Las autoridades comunitarias no han logrado el poder de convocatoria que tuvieron entonces, pero parece ser que siguen siendo el único actor capaz de actuar contra esos intereses que se mueven a su antojo en el escenario político.

Quizá vaya a ser necesario volver a lo que se aprendió antes de lo previsto.

[i] Profesor Investigador en CIESAS Sureste / Prensa Comunitaria. Colaborador del ODEMCA.

No comments yet.