Intelectuales Caribeños: voces contra coloniales. (1)

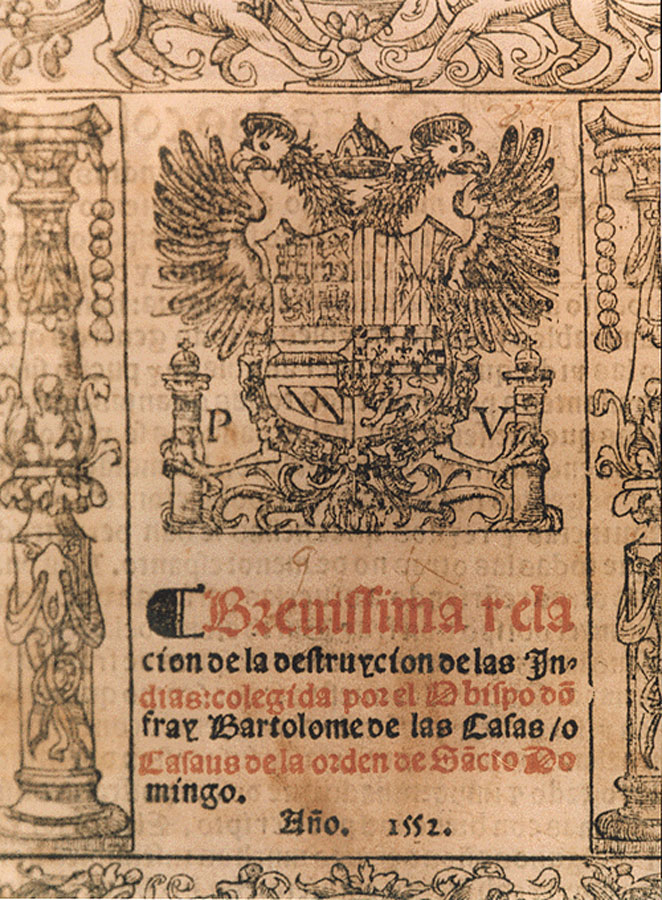

Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias (1552)

Si en el Mar Caribe, “Mare Nostrum”, se inició el colonialismo en el llamado Nueva Mundo, hoy América Latina y El Caribe, la Nuestra América-que decía José Martí- también en las Islas de ese Mar inmenso se levantaron las voces en contra de un sistema que aún perdura bajo otros rostros, otras modalidades, otros centros de poder. Durante los años coloniales (siglos XVI-XIX), de entre los propios invasores surgieron voces lúcidas para condenar a un sistema oprobioso que difundía al capitalismo por todo el mundo, imponiendo la economía política actualmente mundializada. Los invasores concibieron a los territorios a los que llegaban como “descubrimientos”, es decir, tierras vacías, aunque estuvieran más pobladas que muchas de las partes de donde provenían. Incluso había ciudades con cerca de doscientos mil habitantes como la Gran Tenochtitlan o prodigios urbanos como el Machu Picchu. Esa concepción de “tierra vacía” fue sistematizada hasta el siglo XIX por el historiador norteamericano Frederick Jackson Turner quien conceptualizó a la frontera como el “frente de expansión” de la civilización contra la barbarie, ocultando el hecho de que lo que ocurría era exactamente al revés: la imposición de la barbarie sobre la civilización. Como sigue ocurriendo: Gaza, por ejemplo, tan doloroso. O las tantas invasiones y golpes de Estado ocurridos en Nuestra América capitaneados por “aquel que te conté”, actualmente en plena actividad imperialista. Pero las primeras voces contra el colonialismo, decía antes, se levantaron precisamente en El Caribe, cuando los sacerdotes de la orden de los Dominicos advirtieron del destrozo de lo humano que acontecía en nombre del cristianismo y la civilización. Fue en la Isla La Española, actualmente la República Dominicana, el último domingo de diciembre de 1511, un domingo de Adviento, la fecha en que el padre Antonio de Montesinos pronunció un discurso redactado en colectivo con la comunidad de sacerdotes dominicos, entre los que se encontraba Fray Bartolomé de las Casas, condenando al sistema de las encomiendas como oprobioso y anticristiano. El texto que leyó el padre Montesinos fue firmado por todos los miembros de la colectividad de los dominicos y años más tarde, el propio Fray Bartolomé de la Casas haría referencia a la misma en su Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias (1552). Este sermón de los padres dominicos en la Isla La Española influyó en intelectuales de la época y abrió el camino al pensamiento crítico, al análisis del colonialismo como un sistema que atenta contra la Humanidad. Sin dudas, fue Fray Bartolomé de las Casas quien encabezó aquella primera oleada de crítica al colonialismo al desatar la llamada “discusión de los naturales” contra Ginés de Sepúlveda, el intelectual que defendió al sistema colonial. Ginés de Sepúlveda era uno de los intelectuales más reconocidos en el mundo latino de aquellos días. Conocía bien a los pensadores griegos, resaltando su preferencia por Aristóteles. También hay que decir que Ginés de Sepúlveda fue uno de los primeros críticos del poder, sobre todo, del cinismo al ejecutarse, analizando la obra de Maquiavelo. Así que Fray Bartolomé se enfrentaba a un reconocido y versado intelectual, quien, pese a su talento y erudición, defendió al colonialismo en nombre del cristianismo. Fray Bartolomé de las Casas había observado en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, su Obispado, las crueldades de los encomenderos y del sistema colonial en general. Eso lo hizo viajar desde Ciudad Real, Chiapas, hasta Valladolid, España, para discutir frente al Rey y la Corte, el asunto de la crueldad desatada contra pueblos bajo el dominio colonial. Largo sería seguir esta discusión. Pero si insistir que fueron los dominicos desde el Caribe quienes abrieron la crítica al sistema colonial (Fábregas, 2021). Siglos después y ya constituidos la mayoría de los Estados Nacionales en América Latina y El Caribe, nuevas voces siguieron la tradición crítica abierta por Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, a quienes Francisco de Vitoria unió su propia voz, condenando el hecho colonial. Incluso en el Diario de Viaje de Fray Tomás de la Torre, que recoge el día a día del viaje de los dominicos desde Salamanca, España, hasta Ciudad Real, Chiapas, es notable la conversación que venían sosteniendo los cincuenta frailes que acompañaban al recién nombrado Obispo de la ciudad chiapaneca, Fray Bartolomé de las Casas (Tomé y Fábregas, 2011). El propio Vasco de Quiroga es parte de este inicio de la crítica al colonialismo que otras voces, pasados los siglos coloniales, continuaron. Sin duda el más conocido de estos críticos contemporáneos del colonialismo es Franz Fanón que escribió ese texto seminal titulado Los Condenados de la Tierra (1961) con prólogo de Jean-Paul Sartre. El libro fue traducido al castellano por Julieta Campos y publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en 1963. En este libro Fanón analiza el colonialismo en Argelia y en África en general además de apelar a una lucha de todo el llamado Tercer Mundo contra la dominación colonial. Entre otros textos, Fanón publicó en 1966-en Francia-Sociología de una Revolución, texto que Gino Pontecorvo llevó a la pantalla con aquella película titulada La Batalla de Argelia. Hago memoria de que en mis años estudiantiles leímos a Franz Fanón y vimos la película de Gino Pontecorvo en las salas de cine de aquel añorado Distrito Federal que cantó el inolvidable Chava Flores. Recuerdo que las funciones se abarrotaban en aquellos años medulares que precedieron al 1968 estudiantil. Por cierto, el prólogo de Jean-Paul Sartre escrito para acompañar al texto de Fanon, es imprescindible de leer como otra pieza capital de análisis del sistema colonial. Por cierto, Franz Fanon nació en Fort-de-France, en la isla de La Martinica, posesión francesa. Murió este brillante intelectual caribeño en el Hospital de Bethesda, Maryland, USA, el 6 de diciembre de 1961. Tenía sólo 36 años de edad. Otra figura notable de este tronco intelectual caribeño es el poeta Aimé Césaire, nacido también en La Martinica un 26 de julio de 1913. El concepto de la Negritud fue sistematizado por Césaire a lo largo de una obra que reivindica los orígenes africanos de la población Negra del Caribe. Su ensayo Discurso sobre el Colonialismo marca un momento en la crítica al expansionismo europeo-que es factible de extenderse al Imperialismo en general-afirmando la hipocresía y la inmoralidad de todo sistema colonial. Pero quizá lo más conocido de este notable escritor caribeño, por lo menos en México, es su Cuaderno del Retorno a un país natal, publicado en francés en Paris en 1939, fecha muy anterior a los textos de Franz Fanon. En castellano, una versión del poemario de Césaire, publicada en España en la editorial Laberinto (2010), se abre con un Prólogo del poeta catalán Agustí Bartra, que resalta la capacidad literaria de un poeta anti colonialista y demiurgo del concepto de La Negritud. No hay duda de que Franz Fanon conoció la obra de Césaire, su paisano martiniqués. Murió este notable poeta caribeño un 8 de abril de 2008, en Fort-de-France, la ciudad capital de La Martinica. Me parece también importante incluir en esta pléyade de intelectuales caribeños a Pedro Henríquez Ureña, filósofo, humanista, continuador del pensamiento de Bolívar y Martí, en su planteamiento de una América Nuestra, territorio de justicia y unidad en la variedad cultural. Pedro Henríquez Ureña se ganó el sobre nombre de “Peregrino de América”, es decir, de Nuestra América, porque su planteamiento más insistente fue el mismo de Bolívar, de San Martín, de Martí: una América Nuestra unida en la diversidad de la Cultura. Una Nuestra América en donde la justicia sería el faro que la guiara hacia el bienestar de sus habitantes. Una Nuestra América libre del dominio colonial en cualesquiera de sus formas. En 1905 se publicaron sus Ensayos Críticos en La Habana, Cuba; en 1925 la publicación de La Utopiá de América y en 1928 una obra que es descollante en el mundo intelectual de Nuestra América: Seis Ensayos en busca de Nuestra Expresión, texto que revela a un Pedro Henríquez Ureña que transita desde la academia al análisis de los problemas de Latinoamérica consolidándose como uno de los más notables críticos culturales en nuestros países latinoamericanos y caribeños. El texto fue publicado en Argentina y pugnaba por el afianzamiento y el desarrollo de una identidad histórica propia y la construcción de sociedades y culturas acordes con ese destino histórico. Pedro Henríquez Ureña murió en Argentina, en Buenos Aíres, un 11 de mayo de 1946. Por cierto, Pedro Henríquez Ureña era cuñado del filósofo marxista mexicano, Vicente Lombardo Toledano por estar casado con una hermana de este último, Isabel Lombardo Toledano. Una de sus frases se ha quedado grabada en la Historia de Nuestra América: “Sólo la Cultura Salva a los Pueblos”.

Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A 14 de julio, 2025

No comments yet.